Cantieri di Gadda. Il groviglio della totalità

1. Politecnico

Influenze politecniche

a cura di Claudio Vela

Iscritto al primo anno del Politecnico di Milano (allora Regio Istituto Tecnico Superiore) nel 1912, Carlo Emilio Gadda si laureerà in Ingegneria elettrotecnica solo nel 1920 (1, 2, 3, 4, 5), dopo l’interruzione degli anni di guerra e la durissima esperienza della prigionia. Il venticinquenne che nel gennaio 1919 torna nella sua città non è più lo stesso uomo che era partito entusiasta per la guerra. Le sue idealità sono state frustrate, e la sua intima vocazione alla filosofia e alla letteratura si scontra con necessità economiche e incomprensioni ambientali e familiari che lo portano a concludere gli studi ingegnereschi e a cercare forzatamente occupazione in quel campo. Dal 1920 si inaugura così la faticosa ma fruttuosa convivenza tra ingegneria e lettere che per due decenni segnerà la vita di Gadda, fino al definitivo abbandono della professione, simbolicamente rappresentato dal distacco da Milano per Firenze nel 1940. Il «nòster Politèknik», feticcio dell’alta formazione tecnico-scientifica sua e del ceto borghese della città, resterà una presenza importante nelle pagine dello scrittore, direttamente evocata (6, 7-8) o riflessa attraverso elementi tipici del corredo dell’“ingegnere milanese” scelti con emblematica e beffarda esattezza: oggetti (9-10), libri (11), riviste (12).

«gli alti sgrondi dell’Ossola e della Valtellina, del Bernina, dell’Adamello, delle Oròbie, vengono emunti dai cucchiai delle Pelton» (Immagine di Lombardia)

«Il suo sangue giocondo [le acque del torrente Dévero] sarà emunto dai cucchiaî delle Pelton, così disegnati, che non una stilla si perda della potenza, della foga» (Racconto italiano di ignoto del Novecento).

Carlo Emilio Gadda si laureò “ingegnere industriale elettrotecnico” il 14 luglio 1920 presentando una tesi di laurea sulla Turbina idraulica ad azione Pelton con due introduttori (progetto del corso di Costruzioni dei Motori termici ed idraulici). Le turbine idrauliche Pelton sono tuttora in uso nelle centrali idroelettriche alpine.

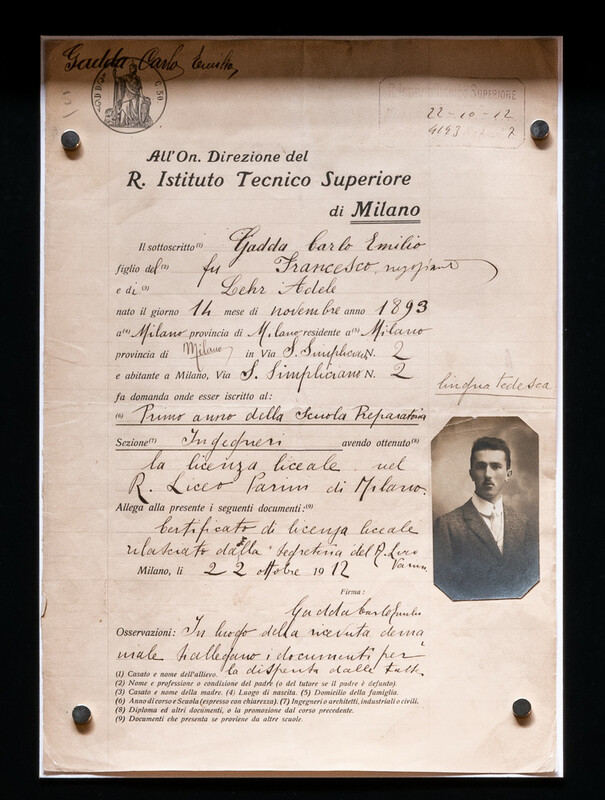

1.2 Domanda di iscrizione al Regio Istituto Tecnico Superiore

Carlo Emilio Gadda, ottenuta la maturità al Liceo Parini nel 1912, il 22 ottobre presenta domanda di iscrizione al primo anno della Scuola Preparatoria del Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, chiedendo la «dispensa dalle tasse».

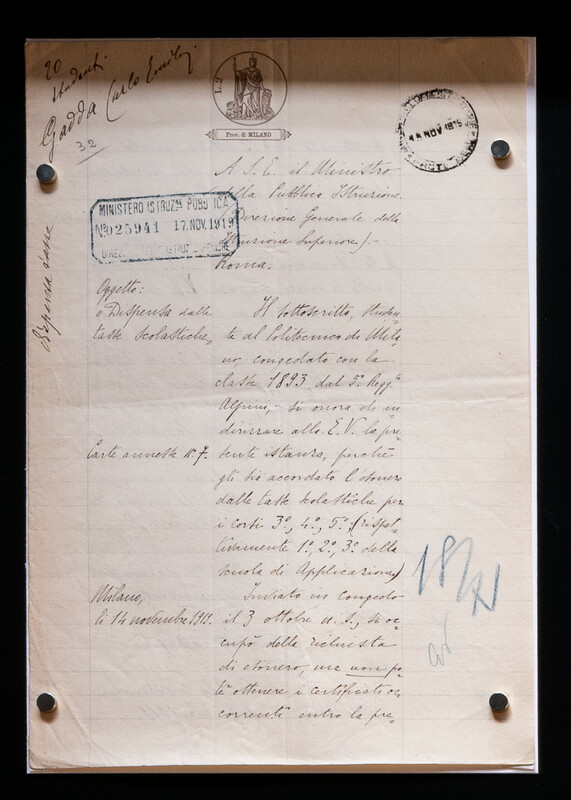

1.3 Domanda di esenzione dalle tasse di iscrizione al Ministro della Pubblica Istruzione

Con la domanda, autografa, datata «Milano, li 14 novembre 1919» – il giorno del 26° compleanno di Gadda, che riprende gli studi dopo l’interruzione della guerra e della prigionia – al Ministro della Pubblica Istruzione, Direzione Generale della Istruzione Superiore, Gadda chiede la dispensa dalle tasse scolastiche «per i Corsi 3.°, 4.°, 5.° (rispettivamente 1.°, 2.°, 3.° della Scuola di Applicazione».

1.4 Tesi di laurea di Carlo Emilio Gadda

Con questa tesi di laurea sulla Turbina idraulica ad azione Pelton con due introduttori (progetto del corso di Costruzioni dei Motori termici ed idraulici) Gadda si laureò il 14 luglio 1920 “ingegnere industriale elettrotecnico” presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (la denominazione ufficiale di Politecnico fu introdotta nel 1937).

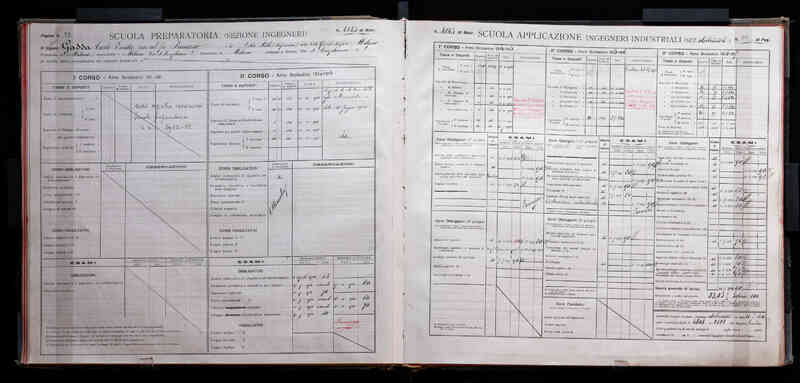

1.5 Registro della carriera universitaria di Carlo Emilio Gadda

Il registro, aperto alle pagine relative a Carlo Emilio Gadda, documenta la sua carriera universitaria, dal secondo anno di corso della Scuola Preparatoria (pagina di sinistra), al Triennio di Applicazione per Ingegneri Industriali, fino al conseguimento della laurea (pagina di destra).

1.6 La vecchia sede della Scuola d’Applicazione del Politecnico, in Piazza Cavour

«L’aula per il disegno di macchine della vecchia Scuola d’Applicazione di Piazza Cavour, senza finestre, tutta chiazza d’umidore l’ammattonato, con penduli piatti in ferro smaltato a dar luce sui tavoli orizzontali, fermi e tozzi (da ingobbire chi ancora non lo fosse, tavoli elargitici dalla magnanimità cesarea di Giuseppe II), l’aula, quell’aula, era l’esilio dei loro vent’anni rigorosamente maxwelliani. [...] Quest’aula era un’aula modello, poiché nelle officine vere, dicevano i maestri, daddovero ci si cava gli occhî al disegno, sotto lampada alle due del meriggio: ed è bene prepararsi politecnicamente alla vita vera, cioè alla vera perdita di tutt’e due gli occhî: [...]. Il Politecnico di Milano! Non so se una sadica punta sia, nel milanese e nell’orbo, che vuole del pari orbo l’alunno: certo quell’aula senza finestre, stipata (sotto le lunghe file delle lampade a piatto) de’ giovani, curvi e calvi e indafarati coi calibri sulla rugginosa ferraglia, veniva a fare un paesaggio ambrosiano» (Un fulmine sul 220).

Dal 1866 al 1927 il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (il «Politecnico vecchio») ebbe sede in Piazza Cavour, nel Palazzo della Canonica, non più esistente.

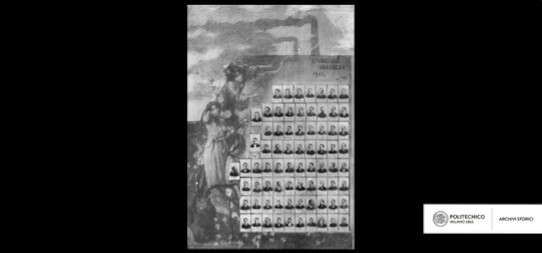

1.7-8 Ritratti dei laureati al Politecnico di Milano

«Ogni laureando ha conceduto la sua faccia maxwelliana ad un suo particolare francobollo, e i francobolli di ogni annata sono composti e allineati in un quadro; dove, in un angolo, ci stanno inoltre alcune ruote dentate parecchio storte, una specie di motore elettrico come nessuno s’è mai sognato di costruire, e altri aggeggi e utensili d’una meccanica affatto suppòsita: e su quel cumulo di fantasiosi ferravecchi una femmina piuttosto innocua in veste di Scienza o di Patria o giù di lì, coi seni buoni e ben proporzionati, oh! quanto a questo non c’è da ridir nulla, e in testa una corona murale, una stella. – Qualche volta, invece, si tratta di un giovane dall’aria un tantino citrulla, ma abbastanza ben proporzionato anche lui, seminudo, col solito lenzuolo, oppure nobilmente evirato, ed ha però una fiaccola in mano, essendoché, poveraccio, ha da figurare il Genio Umano o il Progresso o qualche altro salame del genere. Dalla fiaccola, è ovvio, dato che siamo in sede elettrotecnica, sprizzano lampi e scintille come dalla pistola al magnesio del fotografo» (Un fulmine sul 220).

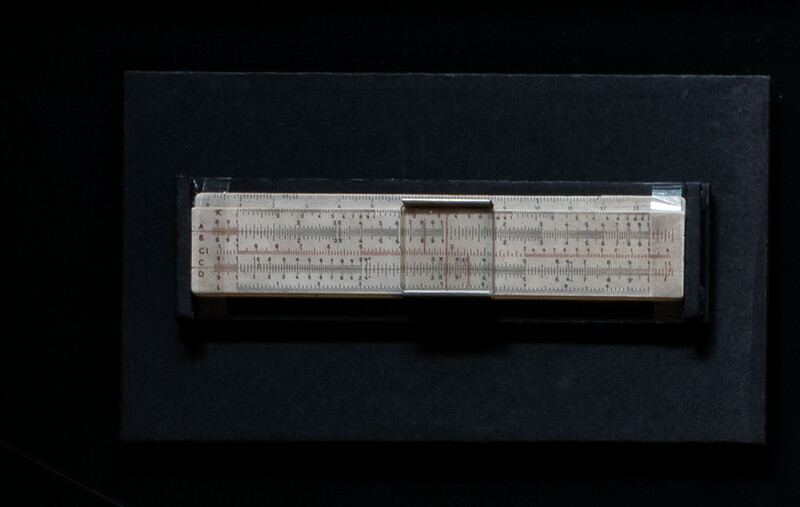

1.9 Regolo calcolatore anni Trenta

«Dal taschino della giacca, oltre che il casto angoluccio d’un suo fazzoletto color albicocca, gli sporgeva un piccolo e civettuolo regolo calcolatore: ch’egli non dimenticava mai d’introdurvi, o di lasciarvi, nemmeno quando dava licenza ai fantasmi di pistoni e di manovelle aventi lor nido nel suo bel cranio ragionativo di dolicocefalo biondo, dai folti e lisci capelli. È noto che gli ingegneri, di tanto in tanto, sentono il bisogno di calcolare qualche cosa [...] e per calcolare, è chiaro, hanno bisogno del regolo. Solo ai bagni di mare, a Spotorno, Valerio si separava dal regolo: dato che i tuffi, la salsedine, potrebbero ledere la scala: o ingranare il cursore. Difficilmente, poi, si arriverebbe a ricavare un taschino dalla mammella sinistra» (L’Adalgisa).

Strumento manuale di calcolo, solitamente in legno o metallo, basato sulla scala logaritmica, di uso comune per le professioni tecniche, e in particolare per gli ingegneri, prima dell’avvento delle calcolatrici tascabili, a partire dagli anni Settanta del Novecento, e dei successivi strumenti digitali di calcolo.

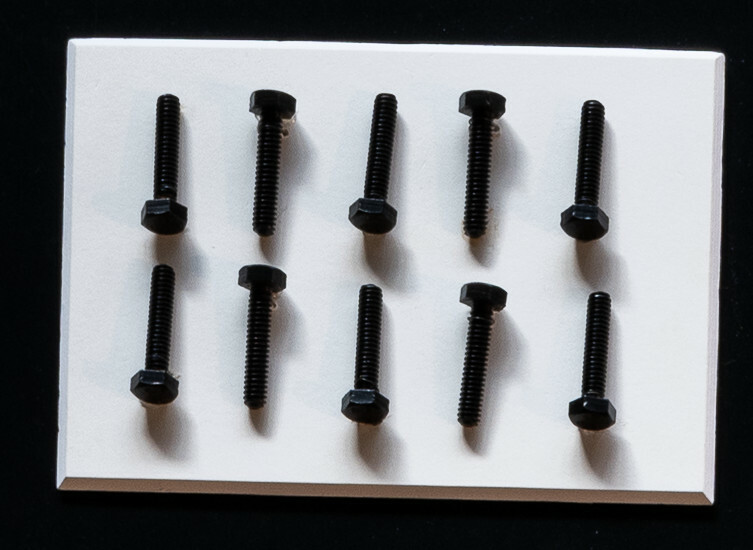

1.10 Bulloni con filettatura Whitworth

«Bello è il vedere un ingegner Caviggioni seduto, e quieto, una volta tanto, onninamente immemore del 263.890 e delle filettature normali (dei bulloni Withworth): seduto, dico, anzi nobilmente abbandonato sulla poltroncina del sabato, in attitudine pregustante, indi poco di poi pienamente assaporante» (L’Adalgisa).

Gadda cita in forma scorretta (Whit- e non With-) il tipo di filettatura che prende il nome dall’ingegnere inglese sir Joseph Whitworth (1803-1887). Nel Manuale dell’ingegnere di Giuseppe Colombo un intero paragrafo, il 245, è dedicato a Viti e bulloni, e per la filettatura vi si cita il «sistema Whitworth», con la relativa tabella «LII. – Viti: filettatura Whitworth». Sulla base della grafia errata, che rietimologizza il nome, Gadda nella Cognizione del dolore si inventerà la «withwortheria recibida», cioè «‘Attestati o diplomi ricevuti’ (withwortheria è inedito collettivo da with worth ‘dotato di valore’, e cioè ‘in carta da bollo’» (E. Manzotti).

1.11 Giuseppe Colombo, Manuale dell’ingegnere civile e industriale, Milano, Hoepli, 192041-42

«Giuseppe Colombo ingegnere, Senatore del Regno, Gran Cordone di non rammento quale Ordine, docente di tecnologie meccaniche al e direttore del Politecnico. Fu uomo d’alta statura e d’alto intelletto, di signorili portamenti. Il su’ nome è immortalato dal Manuale Colombo: (Ulrico Hoepli, Milano, 345a edizione)» (L’Adalgisa).

«senatore ingegner Giuseppe Colombo, Gran Cordone dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro: l’immortale autore del manuale Colombo. E Giuseppe Colombo fu maestro a delle generazioni di ingegneri, e uno de’ più autentici pilastri del nòster Politèknik» (L’Adalgisa).

L’esemplare del Manuale posseduto da Gadda reca una nota di possesso autografa del luglio 1920, mese della sua laurea: più che strumento per gli studi, un vademecum per la professione che lo aspetta (il primo impiego come ingegnere fu nel settembre dello stesso 1920, in Sardegna).

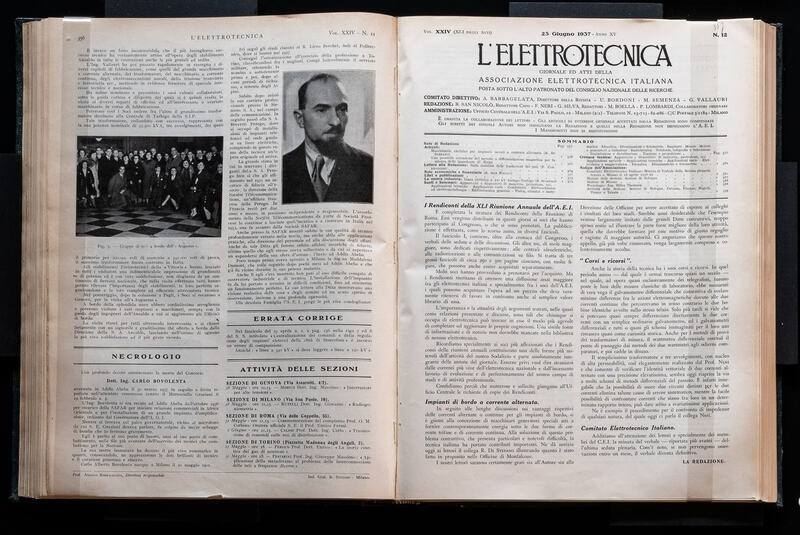

«Il sabato corre via come un cavallaccio frustato, la degustazione del Guerino è incalzata dall’ora fuggitiva (ed eupèptica): poi una scorsa nil novi sub sole a “L’Elettrotecnica”».

«L’“Elettrotecnica” è da più decenni la rassegna bimensile dell’Associazione Elettrotecnica Italiana: (A.E.I.). Gli esposti di argomento elettrologico e di struttura matematica o matematizzante ne occupano larghissima zona: quindi “un po’ di fosforo”. Da diversi anni anche, in bellissima veste, «L’Energia Elettrica», organo mensile dell’A.N.I.E.L.» (L’Adalgisa).

Rivista dell’Associazione Elettrotecnica Italiana dal 1914, «L’Elettrotecnica» fu «punto d’incontro tra ricerca e industria, produzione e università, palestra di confronto scientifico-tecnico-legislativo-economico. Il successo in ambito elettrico dell’Italia, tra i primi produttori al mondo di energia idroelettrica, indurrà nel 1924 l'Associazione Nazionale Industrie Elettriche (ANIEL) e soprattutto il suo presidente Giacinto Motta (che era anche autorevolmente alla guida della Edison) a fondare la nuova rivista “L’Energia Elettrica”» (A. Silvestri).