Cantieri di Gadda. Il groviglio della totalità

4. Roma

Il «Pasticciaccio» o la debilitata ragione del mondo.

a cura di Giorgio Pinotti

«La causale apparente, la causale principe, era sì, una. Ma il fattaccio era l’oggetto di tutta una rosa di causali che gli eran soffiate addosso a molinello (come i sedici venti della rosa dei venti quando s’avviluppano a tromba in una depressione ciclonica)...»

Crimini tenebrosi e casi giudiziari intricati hanno sempre rappresentato per Gadda – ricorda Giulio Cattaneo – «un ghiotto tartufino». Nel 1928, quando Renzo Pettine, dopo un seguitissimo processo (1, 2), viene condannato per l’assassinio della madre, l’Ingegnere decide di ricavarne una novella animata da «scherlockholmesismo» per conquistare anche «il grosso pubblico»: non ne restano che un abbozzo, Novella 2.a (3), e il suo dossier (editi da Isella), ma il tema del matricidio riaffiorerà nella Cognizione del dolore.

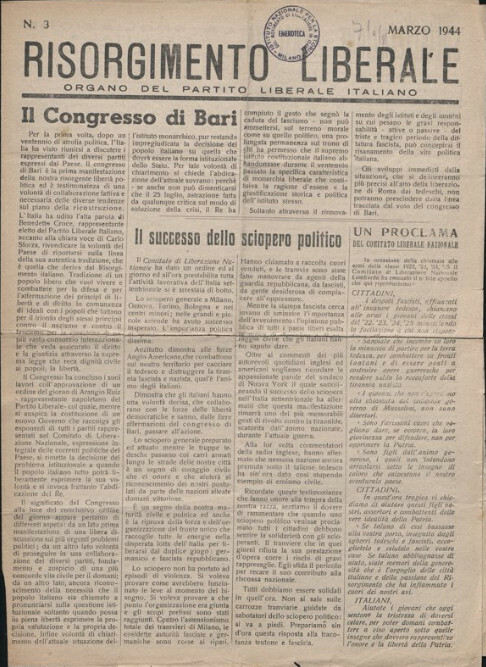

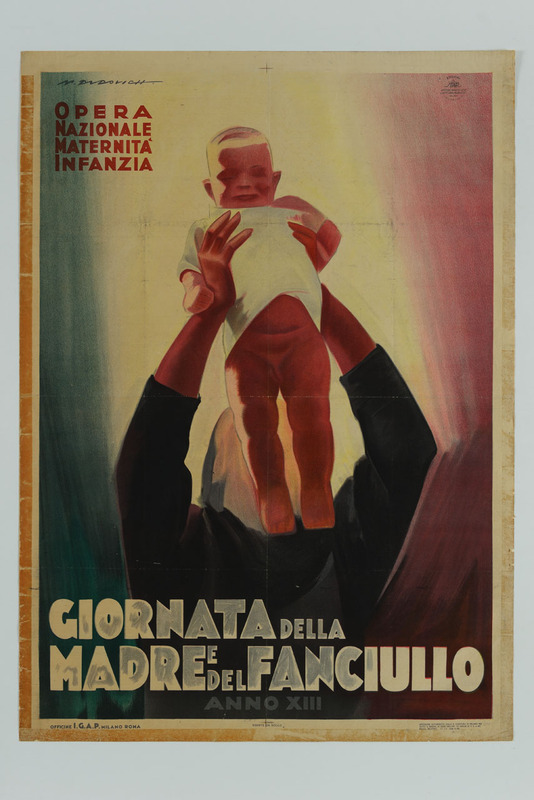

Ed è la cronaca nera a offrire spunto anche al Pasticciaccio: il 19 ottobre 1945 una giovane donna bella ed elegante, Angela Barruca, viene sgozzata nel suo appartamento romano di piazza Vittorio da due sorelle cui spesso veniva in soccorso (4, 5). Oppresso dalle difficoltà del dopoguerra, Gadda afferra al volo l’occasione e subito mette mano a un «giallo» che, grazie al sostegno economico di Vallecchi, esce nel 1946, in cinque puntate, sulla rivista fiorentina «Letteratura» (6), senza tuttavia concedere ai lettori il sollievo di un epilogo: è infatti un’opera interrotta, come già la Cognizione e altri tentativi di romanzo. Ma la sua originalità è comunque esplosiva: l’assassinio della ricca e malinconica Liliana Balducci – preceduto, nel medesimo palazzo di via Merulana, dalla rapina ai danni della contessa Menegazzi – è infatti proiettato sullo sfondo della Roma del 1927, degradata dalla follia narcisistica del «Maramaldo Giuda in bombetta» (7), dalla sua crociata in favore della «prolificazione» a ogni costo, dall’esibizione di una «pseudo-giustizia» intesa solo a placare la folla (Pasticciaccio 1946). Per di più a condurre le indagini è un detective-filosofo, emotivamente implicato nella vicenda e lontanissimo dal gelo investigativo di uno Sherlock Holmes. Benché manchi lo scioglimento finale, tutti gli indizi convergono su una delle giovani albane che Liliana «adottava» per compensare la «prole mancata» (Il palazzo degli ori), la selvaggia Virginia. Un matricidio, di nuovo, il cui vero colpevole è tuttavia il regime mussoliniano, responsabile dell’ingiunzione a riprodursi come della miseria delle campagne. E insieme un suicidio: il culto della maternità (8) non può infatti che suscitare in Liliana – «anima sbagliata» come Gonzalo nella Cognizione – una lacerante estraneità alle leggi che guidano la comunità e un oscuro desiderio di morte (9). Fra il 1947 e il 1949, Gadda continua a lavorare al suo «poliziesco», elaborando schemi della parte conclusiva e aggiungendo nuovi «tratti» (10), ma l’impiego come giornalista alla Rai, segna, a partire dal 1950, una battuta d’arresto.

È Livio Garzanti, nel 1953, a convincerlo – «con argomenti non del tutto inefficaci anche per un’anima eletta» (I viaggi, la morte) – a riaprire il cantiere del Pasticciaccio (11, 12, 13). E le fotografie che Gadda scatta quello stesso anno nel corso di puntigliosi sopralluoghi nell’Agro romano (14,15) paiono un promettente segnale, oltre che un chiaro indizio della migrazione dell’intreccio e della trasformazione del romanzo.

Solo fra il 1955 e il 1957, tuttavia, verranno consegnati allo scalpitante editore i nuovi capitoli – dove l’azione rallenta e il plot si sfilaccia –, cui si aggiunge da ultimo la capillare revisione delle puntate di «Letteratura» (16). Alla sua uscita, nel luglio 1957 (17, 18), il Pasticciaccio è salutato da un clamoroso successo malgrado un’incompiutezza che sostituisce l’interruzione della precedente versione, e che lo stesso editore stenta ad accettare. In realtà, siamo di fronte al frutto di una temeraria soluzione: un giallo autonomo eppure aperto a un possibile seguito (progettato ma mai scritto), con un’assassina non nominata ma su cui gravano tutti gli indizi, e un «detective dell’Eros» (E.C. Roggia) colpito da un bagliore improvviso; un giallo «letterariamente concluso» (Interviste), dove la ferita che il crimine ha inflitto all’ordine sociale non si può rimarginare in virtù dell’arresto del colpevole, giacché quel colpevole coincide con il Male stesso (19).

PARTE PRIMA

4.1 «Corriere della Sera», 10 giugno 1926

Annota Gadda il 23 marzo 1928: «Il giovane compì azioni mostruose, quali il fatto di continuare a “faire la noce” [cioè ‘fare baldoria’] nell’appartamento, ove la madre morta putrefaceva in un baule [...] Ma questa non è appunto un’orrida, atroce, mostruosa demenza? Bisogna parlare di lui come di un essere fuori dell’umanità e della ragione. Così dicasi del mutismo, della freddezza, ecc. Rivelati di poi.- Non può darsi che il trauma morale inerente alla tragica scena, abbia sconvolto la sua anima già debole, tarata, malata?» (dossier di Novella 2.a).

4.2 «Corriere della Sera», 13 marzo 1928

Annota ancora Gadda lo stesso giorno: «Io non ho potuto assistervi [al processo], perché l’aula era presa d’assalto e cordoni di Carabinieri e poliziotti contenevano l’esuberanza della folla» (dossier di Novella 2.a).

4.3 Carlo Emilio Gadda, Novella seconda, Milano, Garzanti, 1971 (prima edizione)

Non diversamente da come Proust si era scandalosamente pronunciato in favore di Henri von Blarenberghe, colpevole di aver massacrato la madre per poi accecarsi come Edipo, nel caso del delitto Pettine Gadda sottolinea l’«eccessiva durezza di giudizio» che ha colpito il «matricida demente». Sempre dalle note compositive e dalle postille si ricava poi che il giovane ha solo assistito all’assassinio della madre ‒ «vanesia, letterata, troja» ‒, compiuto da uno dei suoi numerosi amanti, Pesautti: «(Scena tragica della madre morente che sente il figlio di là e lo chiama: non capisce. Crede che suo figlio sia complice. Muore.) – Mi hai uccisa… (oppure nel buio non ha visto il Pesautti?). Disperazione di lui che impazzisce». Materia incandescente che riaffiorerà nella Cognizione del dolore, dove, nel progettato finale, «si ha l’agonia e la morte della signora – che crede nel delirio di essere stata uccisa dal figlio».

4.4 «Risorgimento liberale», III, 248, 20 ottobre 1945

I rapporti tra il fattaccio di piazza Vittorio e il Pasticciaccio, segnalati da Giorgio Panizza, sono stringenti: nel romanzo a trovare il corpo di Liliana è il cugino Giuliano Valdarena, il cui fermo viene poi mutato in arresto; anche Liliana – ricchissima, bella e malinconica, moglie di un «viaggiatore de commercio», Giuseppe Remo – ha la gola squarciata da «un orribile taglio rosso» (Pasticciaccio 1946); e la «figlioccia» selvaggia e violenta su cui convergono tutti i sospetti, Virginia, che ha saputo irretire entrambi i coniugi, è originaria della Pavona, nei pressi di Albano Laziale.

4.5 «Italia libera», III, 251, 20 ottobre 1945

Anche il dettaglio riportato da «Italia libera» trova riscontro nel Pasticciaccio, dove all’inaudita violenza dei colpi inferti dall’assassina si accompagnano lo spregio, l’oltraggio, lo stupro simbolico: «Il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna di lana grigia e una sottogonna bianca buttate all’indietro, fin quasi al petto [...] Aveva mutande bianche, di maglia a punto gentile, sottilissimo, che terminavano a metà coscia in una delicata orlatura [...] L’esatto officiare del punto a maglia [...] modellò inutilmente le stanche proposte di una voluttà il cui ardore, il cui fremito pareva essersi appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga...» (Pasticciaccio 1946).

4.6 «Letteratura» 26, VIII, 1, gennaio-febbraio 1946

Sono i fascicoli 26, 27, 28, 29, 31 di «Letteratura», dalla bella copertina color mattone, a ospitare le cinque puntate del primo Pasticciaccio: e come già era accaduto per la Cognizione del dolore (1938-1941), spetta al direttore della rivista, Alessandro Bonsanti, l’arduo compito di strappare a una a una le puntate al recalcitrante Gadda. Che non mancherà di dipingerlo come un «tiranno», un «negriero», «faccia di capitano che esercita la tratta dei bianchi» (Lettere a una gentile signora), inaugurando così una vasta mitologia che vede l’inerme scrittore (paragonato a un capriolo, al piccolo Bacco, da ultimo a un cadavere) dilaniato dalla selvaggia bramosia di spietati editori (paragonati a menadi, tigri, lupi). Mitologia che lascia intravedere un singolare metodo di lavoro, fondato su lente, continue riscritture: quanto di meno adatto alle esigenze della committenza editoriale.

Nel settembre del 1944, Gadda avvia Eros e Priapo, e continua poi a lavorarvi fra il 1945 e il 1946, parallelamente al Pasticciaccio. Parossistico e vituperante attacco a Mussolini e alla sua cricca, Eros e Priapo è insieme un trattato freudiano di psicopatologia delle masse, una micidiale requisitoria contro ogni abdicazione a Logos e contro i tiranni di ogni tempo, e infine un’orazione parenetica che esorta alla resurrezione, cioè a guardarsi dalle possibili degenerazioni di Eros e a sublimarle in un «impeto eroico» o «impeto-disciplina». Questo prodigioso laboratorio, che getta un ponte fra la Cognizione del dolore e il Pasticciaccio, rimarrà inedito sino al 1967. I tre video qui presentati – Consegna della tessera (della società romana) di storia patria a S.E. il Capo del governo, La missione dello Yemen a Roma, Firma del trattato italo-ungherese) –, tutti del 1927, appartengono all’Archivio Storico LUCE di Roma.

4.7.2 Video La missione dello Yemen a Roma

Agli occhi di Gadda, il Duce è colpevole di avere fondato il suo potere, anziché su Logos, su un Eros animalesco e non raffrenato per avvincere a sé la folla: gli attacchi più acrimoniosi colpiscono dunque le sue attitudini fisiche, il suo aspetto esteriore. Come in questo passo: «Ereno i primi boati […] del Testa di Morto in stiffelius, o in tight: […] l’epoca della bombetta, delle ghette color tortora, stava se può di’ pe cconchiudersi: co’ queli braccini corti corti, de rospo, e quelli dieci ditoni che je cascaveno sulli fianchi come du grappoloni de banane, come a ’n negro colli guanti» (Pasticciaccio 1946). Passo che sembra provenire direttamente da Eros e Priapo: «Pervenne alle ghette color tortora, che portava con la disinvoltura d’un orango, ai pantaloni a righe, al tight, al tubino ovverosia bombetta, ai guanti bianchi […]. Con que’ du’ grappoloni di banane delle du’ mani, che gli dependevano a’ fianchi rattenute da du’ braccini corti corti: […] i ditoni dieci d’un sudanese inguantato».

4.7.3 Video Firma del trattato italo-ungherese

Nel Pasticciaccio anche l’attività diplomatica del Duce è oggetto di una satira feroce: «C’era di gran visite di plenipotenziarî dell’Irak e di capi di stato maggiore del Venezuela, in quei giorni, un andirivieni de gente pieni de patacche. Riversati a branchi sul molo Beverello dagli scalandroni d’ogni più roco piroscafo» (Pasticciaccio 1946).

Istituita nel 1925 l’ONMI (Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia), aveva per scopo la protezione morale e l'assistenza materiale della madre e dei bambini, ed era strettamente connessa alla politica demografica fascista, funzionale alla difesa della razza. Una Giornata della madre e del fanciullo veniva celebrata il 24 dicembre di ogni anno. I manifesti propagandistici qui riuniti (di Marcello Dudovich il primo, il terzo e il quarto; di Walter Roveroni il secondo) sono conservati presso il Museo Nazionale Collezione Salce (Complesso di Santa Margherita e San Gaetano, Treviso).

4.8.1 Marcello Dudovich, manifesto propagandistico, 1936

4.8.2 Walter Roveroni, manifesto propagandistico, 1938

Scrive Gadda in Eros e Priapo: «Ciò che la legislazione umanitaristica dei “paesi più progrediti” aveva da tempo almanaccato, proposto, sperimentato in fatto e impastocchiato in ragioni, ciò che il socialismo chiedeva e richiedeva da anni, che la medicina suggeriva da secoli, lui il Priapo Esibito se lo appropriò. Con quella pronta mimesi ed espedita procedura del furbo di provincia, che sembra ai gonzi una imitazione del cuore: ed è una imitazione del calcolo. Sovvenire a la donna povera, massime a la lavoratrice nel tempo della gravidanza inoltrata, confortarla nel puerperio, alimentarla durante l’allattamento: che segna, non meno della gestazione e del matriciato, un lasso di depauperanti fatiche per l’organismo feminino. “Matri longa decem tulerunt fastidia menses”. O forse venti, e non diece. Alimentare e portare all’asciutto il bambino! Perciò Maternità e Infanzia».

4.8.3 Marcello Dudovich, manifesto propagandistico, 1934

4.8.4 Alfredo Capitani, manifesto propagandistico, 1937

Alla costruzione del personaggio di Liliana ha notevolmente contribuito la lettura di Freud. Questo passo dell’Introduction à la psychanalyse – Gadda possedeva la traduzione di Samuel Jankélévitch (Paris, Payot, 1929) –, in particolare, getta luce sulla «lipemania» di Liliana (ossia la sua melanconia), sulla «dissociazione di natura panica» che la affliggeva, sul suo desiderio di morte (Pasticciaccio 1946). Freud spiega infatti che gli autorimproveri che il melanconico si infligge sono in realtà indirizzati all’oggetto sessuale che ha perso valore ai suoi occhi (nella fattispecie Remo Balducci, incapace di dare un figlio a Liliana). Ma, attraverso un processo di «identificazione narcisistica», l’oggetto viene proiettato sull’Io, che subisce dunque tutte le aggressioni e le manifestazioni di vendetta destinate all’oggetto stesso. Si spiega dunque l’inclinazione al suicidio del malinconico, teso a colpire sé stesso e insieme l’oggetto amato-odiato. Figurava nella biblioteca di Gadda anche Essais de psychanalyse (Paris, Payot, 1929), acquisito nel 1942.

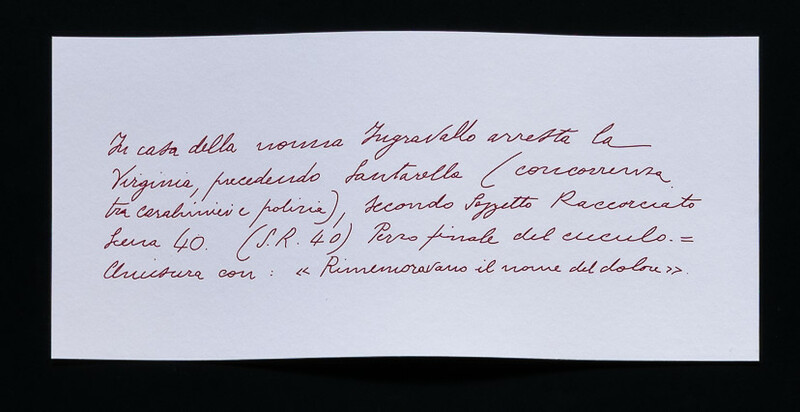

4.10 Trascrizioni blocchi di testo degli originali

In uno degli schemi progettuali per il séguito del romanzo, viene delineato l’epilogo: all’arresto di Virginia, l’assassina, avrebbe dovuto far seguito un «pezzo finale» dove il ritmico verso del cuculo spezza il silenzio della campagna, a simboleggiare il compimento, per il commissario, di una dolorosa cognizione del dolore. Di quel pezzo, ritrovato fra le carte di Gadda, riportiamo la chiusa. Il «Soggetto Raccorciato» cui l’appunto si riferisce è La casa dei ricchi, sceneggiatura del Pasticciaccio scritta per la Lux Film nel 1948 (versione scorciata di una precedente sceneggiatura, Il palazzo degli ori) e pure di recente riemersa alla luce: riproduciamo la parte conclusiva della scena 40.

PARTE SECONDA

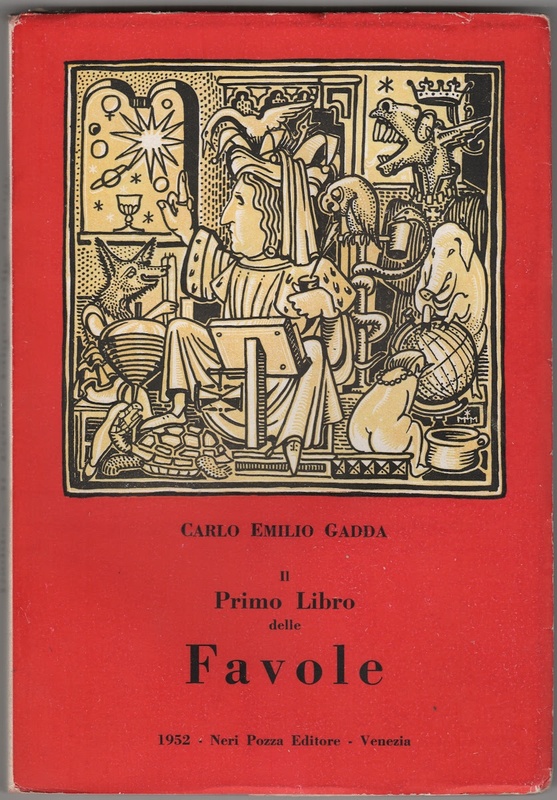

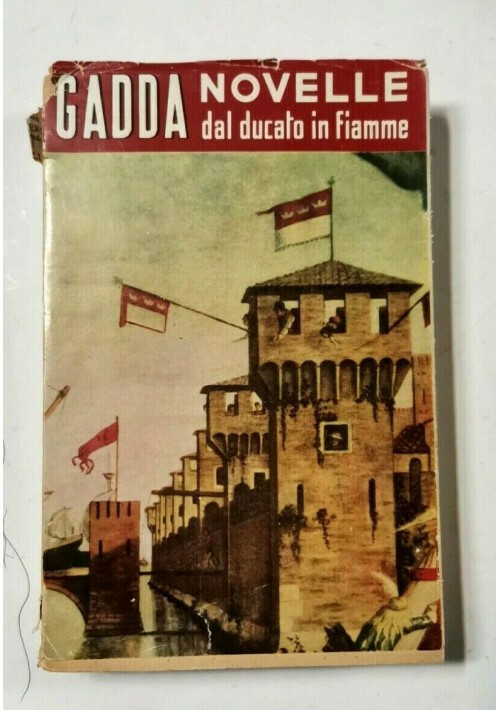

Insofferente nei confronti di qualsiasi rapporto editoriale esclusivo, nei primi anni Cinquanta Gadda – oltre a pubblicare Il primo libro delle Favole con Neri Pozza e le Novelle dal Ducato in fiamme con Vallecchi – stringe accordi con la nobile Einaudi per riproporre, e in qualche modo consacrare, la sua produzione degli anni Trenta-Quaranta (I sogni e la folgore, che riunisce La Madonna dei Filosofi, Il castello di Udine e L’Adalgisa), e con il giovane e dinamico Livio Garzanti per dare un séguito al Pasticciaccio, destinato a trasformarlo, per usare un’espressione di Calvino, in «scrittore “da pubblico”». Un’attitudine che finirà per esacerbare le rivalità e procurargli angosciosi tormenti: «Gli editori si odiano e litigano fra di loro come amanti gelose, e tutto per un osso spolpato, che sarei io; procurandomi patémi d’animo d’ogni genere» (Lettere a una gentile signora).

4.11.1 Carlo Emilio Gadda, Il primo libro delle Favole, Venezia, Neri Pozza, 1952

4.11.2 Carlo Emilio Gadda, Novelle dal Ducato in fiamme, Firenze, Vallecchi, 1953

4.11.3 Carlo Emilio Gadda, I sogni e la folgore, Torino, Einaudi, 1955

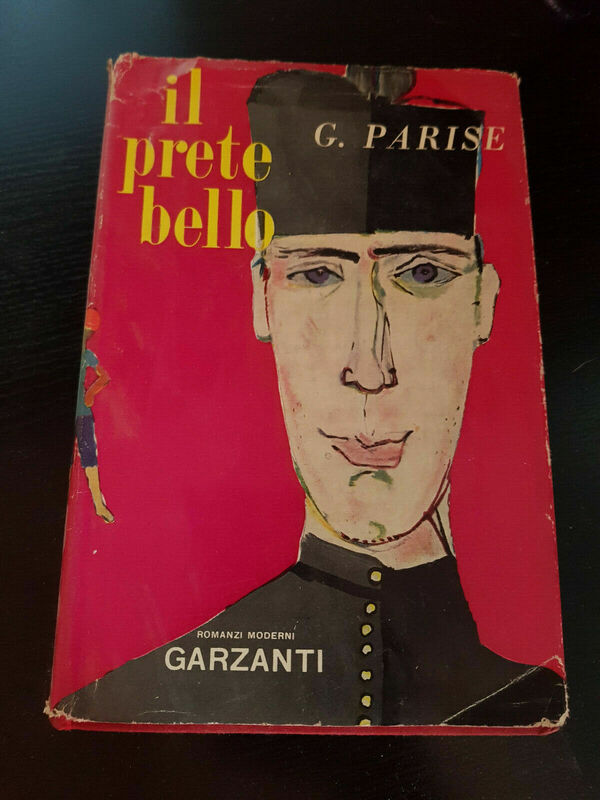

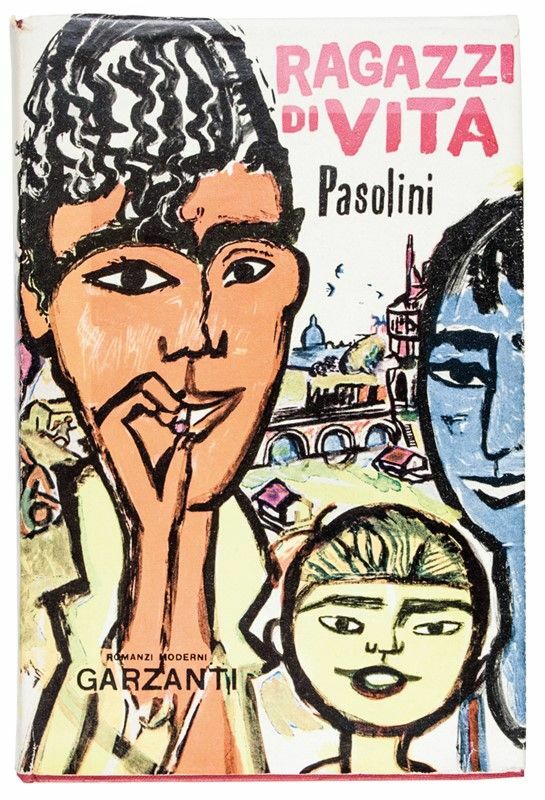

Determinato a costruire un catalogo degno di rispetto, ma anche a conquistare un vasto pubblico, Livio Garzanti dirige dal 1952 la casa editrice fondata dal padre. Ha fiuto, denaro e una spiccata inclinazione al lancio promozionale su modelli americani. Soprattutto, in ostentato antagonismo con Einaudi («Era un comunista megalomane» dichiarerà ancora nel 2006), recita il ruolo «del capo d’azienda spicciativo e teso solo al profitto, all’utile, al concreto» (C. Garboli). Dopo aver letto Il Ferrobedò si è accaparrato Pasolini offrendogli il doppio del suo stipendio di insegnante. Nel 1954, con Il prete bello, Parise gli regala un best seller, e l’anno successivo lo scandalo dei Ragazzi di vita sancisce la sua intraprendenza e la svolta impressa alla Maison Garzanti. Ma il suo catalogo, che include anche un’importante rivista, risulterà alla fine «sussultorio e accidentato, vagamente schizofrenico», quasi una «risposta libertaria alla progettualità ideologica della fortezza einaudiana» (P. Gelli).

4.12.1 Goffredo Parise, Il prete bello, Milano, Garzanti, 1954

4.12.2 Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, Milano, Garzanti, 1955

4.12.3 Montessori, Il segreto dell'infanzia, 1953

4.12.3 Paci, La filosofia contemporanea, 1957

4.12.3 Spillane, Il colpo gobbo, 1955

4.12.3 Ambler, Epitaffio per una spia, 1954

4.12.3 Gardner, Il Giudice non sbaglia un colpo, 1953

4.13 L’Apollo errante, a cura di Mario Dell’Arco, Roma, Il Belli, 1953

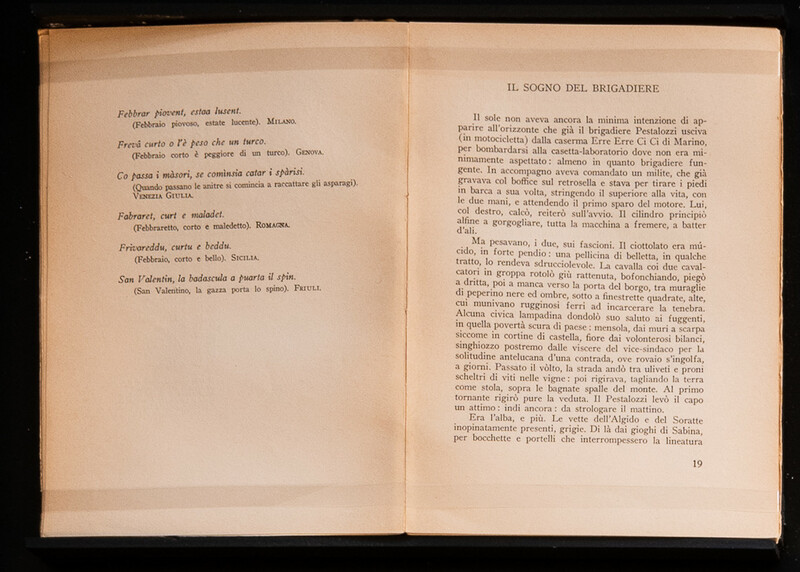

Allorché, nel 1953, stringe accordi con Garzanti, Gadda prevede (ottimisticamente) «almeno otto mesi di pieno impegno» (Lettere a Garzanti), e la pubblicazione di Il sogno del brigadiere, cioè l’inedito esordio di quello che nel 1957 sarà il cap. viii, appare come un favorevole segnale della riapertura del cantiere.

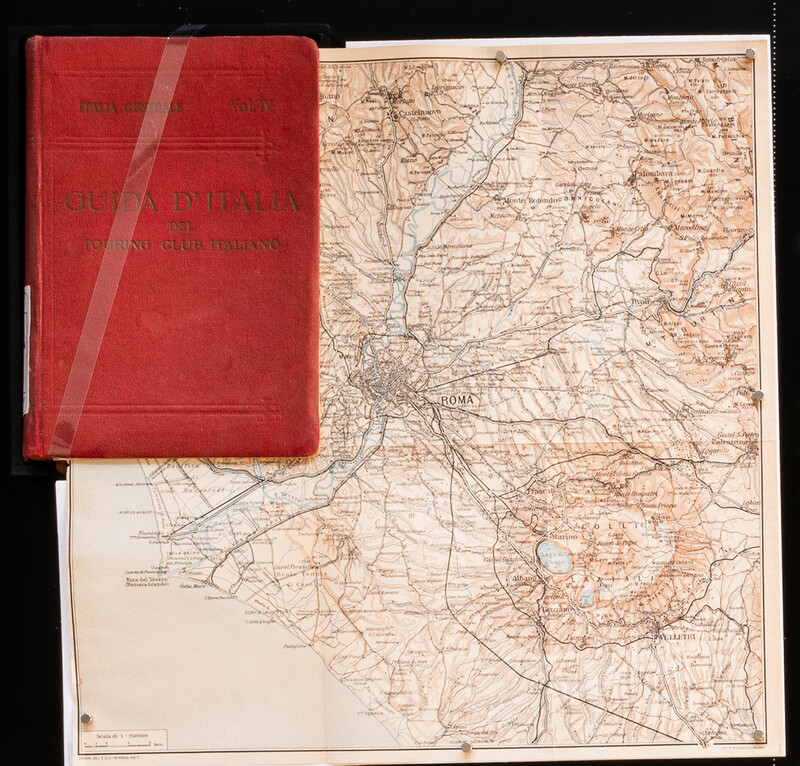

4.14 Luigi Vittorio Bertarelli, Italia centrale, Milano, TCI, 1925, 5 voll.

«Un libro sfortunato, sfortunatissimo, per via dei nomi» confesserà Gadda nel 1967 a proposito del Pasticciaccio. «Per l’onomastica. Colpa della mia fissazione realistica, che mi ha spinto a identificare con precisione i luoghi, le strade, le piazze, insomma la topografia, a precisare l’ambiente» (Interviste). Si devono a questa «fissazione realistica», degna di Flaubert, il massiccio impiego, indagato soprattutto da M.A. Terzoli, delle guide del Touring Club Italiano, nonché la campagna fotografica documentata qui accanto.

4.15 Fotografie scattate da Gadda durante i sopralluoghi nell'Agro romano

«La strada era una sola, pe fortuna, salvo il primo pezzo però: la statale, l’Appia, poi ad angolo retto la deviazione della provinciale, pe Falcognana. In occasione di quell’angolo un sentiero si buttava in diagonale a campagna: troppo motoso itinerario tuttavia per mezzo le maggesi che apparivano d’un verde umido e novo, infradiciate da la guazza: e qua e là come inzuccherate da la brina […] La scesa era lenta, fra le nuove piantagioni di qualche vigna (ancor brulla) che interrompevano il prato […] Dalla strada di Falcognana, che sorpassa col ponte del Divino Amore la mezza trincera della ferrovia qualche centinaio di metri più giù, si disgiungeva in quel punto la vicinale per Casal Bruciato: che discende ancor oggi, con un largo tornante, a traversare la stessa via ferrata a piano pari» (Pasticciaccio 1957).

Segnale della riapertura del cantiere è anche una serie di fotografie scattate da Gadda nel 1953 nel corso dei sopralluoghi compiuti con l’amico Mario Picchi. Come suggeriscono le didascalie autografe, due erano i suoi principali poli di interesse: 1) la ferrovia di Velletri, che rinvia al cap. ix e al tragitto del Farafilio, di Lavinia e del Pestalozzi dalla bettola-harem della Zamira (lungo l’Appia e poi la provinciale per Falcognana) verso il casello di Casal Bruciato, dove la refurtiva Menegazzi, custodita da Camilla Mattonari, riaffiorerà in un pitale colmo di noci; e 2) Pratica di Mare, dove, secondo uno schema progettuale del 1947, il Retalli doveva essere raggiunto e arrestato (mentre nel Pasticciaccio in volume è una congettura del Pestalozzi a mostrarcelo in fuga verso Pratica di Mare).

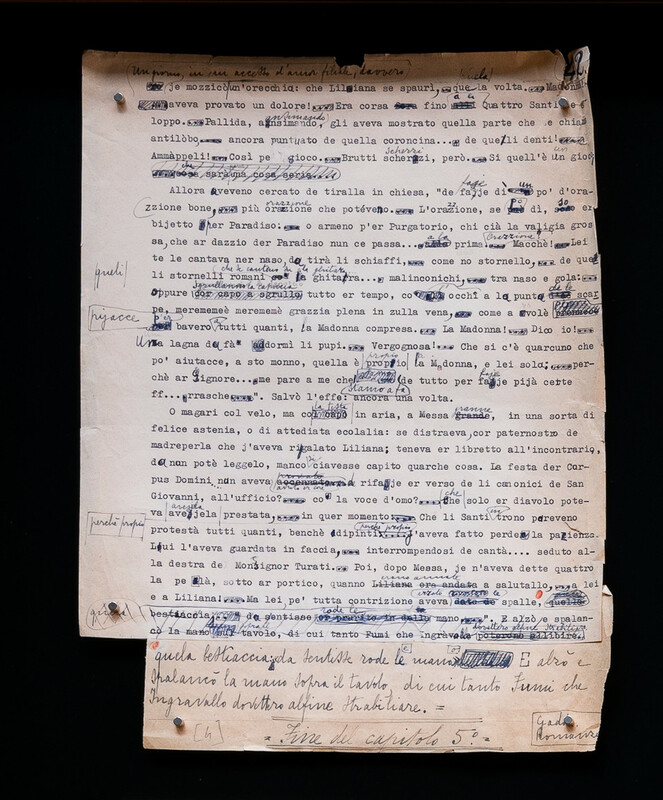

4.16 Esemplare non rilegato del Pasticciaccio su cui Gadda è intervenuto, con correzioni e varianti

Il metodo di lavoro seguito da Gadda è complesso, sfibrante: i nuovi capitoli autografi che Gadda invia a Garzanti vengono infatti trascritti da una dattilografa della casa editrice e poi minuziosamente rivisti prima di andare in bozze. Vediamo qui una pagina del cap. vii, consegnato nella versione definitiva il 23 aprile 1955 (ma la stesura originale risale al marzo) e interamente occupato dal cruciale interrogatorio di Ines: «ho consegnato oggi a Bertolucci il testo definitivo […] comprendente il dattiloscritto ultimo da Lei fornitomi e 32 ulteriori cartelle manoscritte […] Valeva la pena di affrontare l’improba fatica; forse il capitolo è tra i più vivi» (Lettere a Garzanti). Non sfugga il fatto che a questo stadio del lavoro, Gadda corredava ancora il testo di note, poi soppresse per desiderio dell’editore. Fondazione Maria Corti, Pavia; Fondo Gelli, fasc. 12.6/1.

Nel cantiere di Gadda alla scrittura si accompagna sempre una intensa riflessione sui più brucianti problemi compositivi. Lo snodo sul quale nell’autunno del 1956, in particolare, Gadda si interroga è il nesso fra i due delitti e i loro autori. In una serie di «Elementi Costruttivi» per il cap. ix, fra i gioielli che il Retalli ha lasciato a Camilla e che vengono rinvenuti nel casello, ne figurano alcuni di Liliana. Da chi li ha avuti il Retalli? Da Virginia, con la quale aveva progettato il furto, come risulta anche da questo appunto. Alla fine tale nesso rimarrà oscuro: nella filosofia gaddiana, del resto, infinite sono le relazioni da cui scaturisce un evento: «Non è possibile pensare un grumo di relazioni come finito, come un gnocco distaccato da altri nella pentola. I filamenti di questo grumo ci portano ad altro, ad altro, infinitamente ad altro [...] dico invece ciò nel senso di una coestensione logica» (Meditazione milanese).

Rinviando a una seconda parte il chiarimento del complicato nesso, Gadda si limita a chiudere l’inchiesta Menegazzi, tenendo in sospeso quella relativa all’assassinio (Pestalozzi non verifica la presenza, fra i gioielli ritrovati, di quelli di Liliana): la dirotta, come ha scritto Garboli, «verso un binario morto» da riattivare in futuro. Ancora nel novembre 1956, il disegno generale prevede dodici capitoli, tre dei quali da destinare al seguito, con al centro l’interrogatorio di Ines: una struttura perfettamente simmetrica. Nel cap. x Ingravallo punta infatti verso Marino e poi Tor di Gheppio – ma è evidente che la Pavona e Virginia sono la destinazione successiva. Come mostrano questo appunto e il successivo, nel dossier del romanzo la responsabilità di Assunta è oggetto, agli occhi di Ingravallo, di perturbanti oscillazioni: la consapevolezza del lettore è scissa da quella, drammaticamente tardiva, del detective, che nel suo «furore di ossesso» solo all’ultimo è attraversato da un bagliore.

Non a caso l’identità dell’assassino (Assunta e/o di Virginia) ha suscitato fra gli studiosi un ampio dibattito: per M. Bignamini Assunta, come Gonzalo, ha commesso il crimine solo col pensiero: Gadda privilegia dunque la dimensione dell’inconscio, che «non concepisce finali»; per M.A. Terzoli la rievocazione, nella scena finale, della caravaggesca Giuditta che taglia la testa a Oloferne rafforza «l’apparente indecidibilità riguardo alla colpevolezza dell’una o dell’altra»; per C.E. Roggia Assunta, pur non direttamente responsabile dell’omicidio, non vi è del tutto estranea; mentre A. Cortellessa parteggia per un’effettiva indecidibilità fra i due esiti, per l’indeterminazione del romanzo (indecidibilità che risale a una seduttiva analisi di S. Agosti).

Fonte: Nota al testo di Quer pasticciaccio brutto del via Merulana, a cura di Giorgio Pinotti, Milano, Adelphi, 2018.

Anche le puntate di «Letteratura» conoscono un iter analogo a quello dei nuovi capitoli: una volta ribattute, faticosamente, dalla dattilografa garzantiana, il 23 aprile 1955 vengono restituite a Gadda (si tratta in totale di 150 pp.), che le rivede minuziosamente, come attesta questa pagina del cap. v (= terza puntata di «Letteratura»), dove don Lorenzo Corpi, dei Santi Quattro Coronati, fornisce un ritratto della selvaggia e feroce Virginia Troddu.

La reinvenzione di Ines, protagonista del cap. vii, costringe Gadda a intervenire a ritroso sulla prima puntata di «Letteratura» (= cap. i), dove viene inserito il lungo passo che vede Fumi scorrere l’elenco delle «peripatetiche» fermate dalla Buon Costume e riflettere sulla provenienza di una di queste, il Torraccio, di cui è originario anche l’autore della rapina Menegazzi. Di più: Ines è stata ripescata nei pressi della basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio, dove ha incontrato Virginia. A sua volta la quinta puntata (= cap. vi) subirà emendamenti e verrà arricchito di un’ampia aggiunta manoscritta: Ines viene «da Torraccio, o Torracchio», esercita «attività meretricia» a Santo Stefano Rotondo, ma soprattutto è sospettata di complicità in un furto a piazza Vittorio, dove si aggirava, guarda caso, in compagnia di Ascanio Lanciani. Fondazione Maria Corti, Pavia; Fondo Gelli, fasc. 12.7/1.

La revisione delle puntate di «Letteratura» nella trascrizione dattiloscritta è preceduta da una prima ricognizione, condotta insieme al «perito romanesco» Dell’Arco, dei fascicoli della rivista: «mi sono imbarcato in un’avventura che il mio pallido romanesco mi avrebbe dovuto sconsigliare» dichiara sconsolato Gadda (Lettere a Garzanti). Tra il febbraio e l’aprile del 1957, i due sodali intervengono dapprima sui fascicoli stessi, come mostra l’esemplare conservato presso la Biblioteca Trivulziana di Milano (Fondo Roscioni, 5/8), dove la grafia di Dell’Arco (per es. in der buio > a lo scuro, de fiutalla in idea > d’annasalla appena) si alterna a quella di Gadda. Il lavoro si trasferisce poi su una serie di otto fogli, dove Gadda appunta i suggerimenti grafici, fonetici, morfosintattici e lessicali del suo consulente. A questa prima serie se ne aggiunge una seconda, di otto fogli, dove è Dell’Arco stesso a fissare, come un premuroso insegnante privato, voci ed espressioni romanesche relative al cap. vii (si veda la sezione dedicata alla lingua)

Ricorda Gadda: «La correzione delle bozze, primavera del ’57, ci ha intricato in un tal forteto, in un tale marrucheto, da vederne fiorir per tutto, con le spine e il sangue, il fiore attossicato della disperazione, della rinuncia» (I viaggi, la morte). Di questa sofferta correzione sono responsabili i tempi stretti imposti da Garzanti, che voleva a ogni costo partecipare al premio Marzotto (la data limite per la consegna era il 28 giugno), ma soprattutto le difficoltà imposte dalla compagine dialettale e l’accesa tensione stilistica dei nuovi capitoli. Vediamo qui un foglio dell’impaginato (Ingravallo è a Tor di Gheppio, nella squallida abitazione dove la raffaellesca, splendida Assunta assiste il padre morente): per rendere più perspicui gli interventi, Gadda riscrive l’intero brano su un cartiglio incollato poi sul margine sinistro. Fondazione Maria Corti, Pavia; Fondo Gelli, fasc. 13.1.III.

4.17.1 Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano, Garzanti, 1957

Già a settembre il Pasticciaccio viene ristampato, e Gadda ne approfitta non solo per sanare i guasti provocati dai convulsi tempi di chiusura, ma anche per introdurre – su uno degli «esemplari sciolti, cioè senza legatura e in fascicoli» che aveva chiesto all’editore nel luglio in vista della «eventuale […] edizione completata» (Lettere a Garzanti) – un cospicuo gruppo di varianti. Spiccano i ritocchi che calibrano minuziosamente l’impiego del dialetto: benché parannanza e zinale siano sinonimi, il primo è il termine adottato da Gadda nelle pagine precedenti (su indicazione del suo consulente per il romanesco, Mario Dell’Arco) per indicare il grembiule del «garzone d’un pizzicarolo» che i casigliani del 219 di via Merulana hanno visto fuggire in occasione della rapina alla Menegazzi. Fondazione Maria Corti, Pavia; Fondo Gelli, fasc. 13.1.I

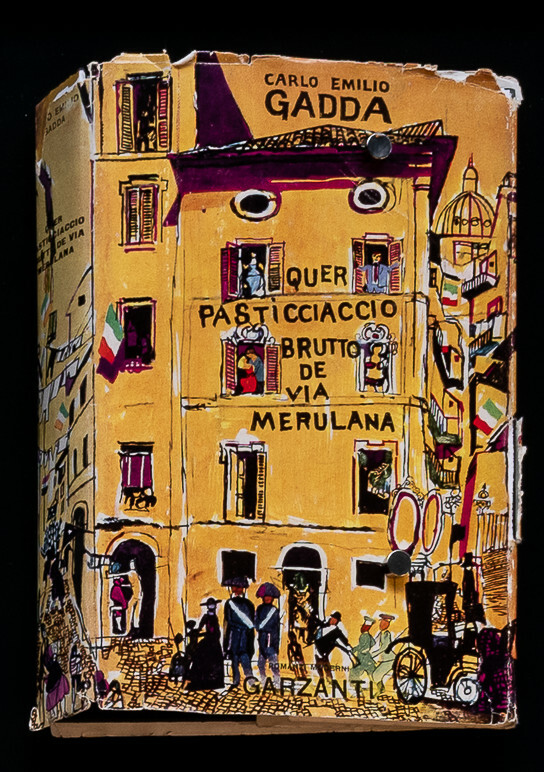

La sovraccoperta di Fulvio Bianconi, artefice della sorprendente grafica voluta da Livio Garzanti per il Pasticciaccio (uscito nelle librerie nel luglio 1957), è l’inequivocabile emblema della desiderata ma tardiva metamorfosi subita da Gadda: da inaccessibile macaronico a star della letteratura internazionale. Non senza conseguenze: «La mia salute non è gran che: e il mio libro mi ha messo in un mare di seccature, di flashes, di perditempi d’ogni genere. Sono diventato una specie di Lollobrigido, di Sofío Loren, senza avere i doni delle due impareggiabili campionesse» (Lettere agli amici milanesi).

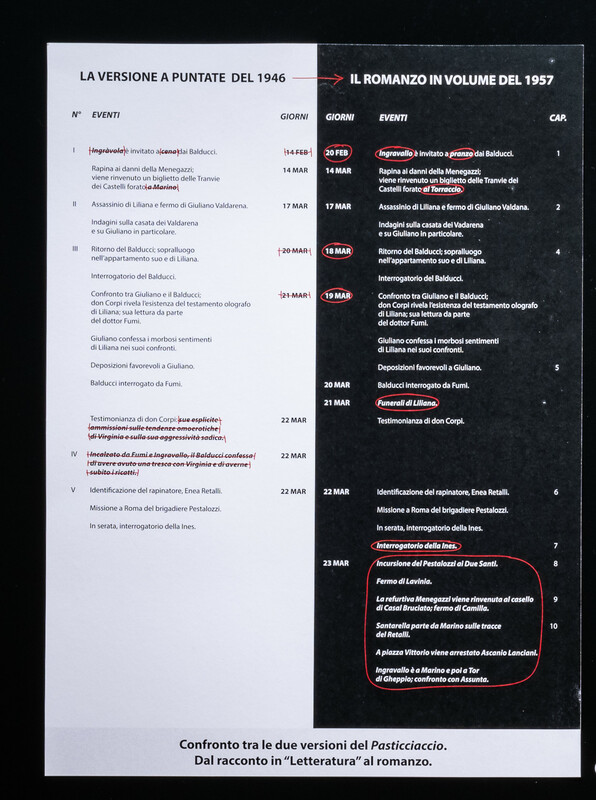

4.18 Foglio/pannello Tabella illustrativa della cronologia interna dei capitoli del Pasticciaccio

La tavola mette a confronto le due redazioni del romanzo, evidenziando la radicale riorganizzazione delle puntate di «Letteratura» e le aggiunte del 1957. Come sottolinea lo stesso Gadda in un magnifico e beffardo intervento apparso in origine sull’«Illustrazione Italiana», rivista della Maison Garzanti, «il giallo del 1946 è stato riveduto nella stesura, corretto nelle accessioni dialettali romanesche e nelle napoletane mediante ricorso ad ausiliatori qualificati, e in più punti o locupletato d’infarti o sminuito d’anticipazioni che mi parvero anacroniche in rapporto alla necessità base del racconto, la salvaguardia del suspense. L’espunto più notevole è quello dell’intero capitolo quarto della edizione fiorentina a puntate […]: come i critici potranno constatare a colpo d’occhio, o un disgraziato laureando in lettere acclarare mediante raffronto, ove crudeltà del fato cioè del professore lo condanni a una tesi sul Gadda» (I viaggi, la morte).

4.19 Mussolini al lavoro nei campi

I nuovi capitoli segnano una migrazione del plot verso l’Agro romano, verso la cerchia della Zamira, dove ha origine l’irrefrenabile impulso di «vendetta-umiliazione-cupidigia-odio» (Il palazzo degli ori). Un radicale ribaltamento della ducesca celebrazione del lavoro agricolo, già ferocemente irrisa in Eros e Priapo: «il Priapo, ben conoscendo chi ha fame non adora più lui, ma piuttosto il fornaro, […] [diede] loro intendere ch’egli Priapo aveva sotto la sua giurisdizione, che dico sotto il suo mancipio, Cerere e Pale […] sicché […] il metitore degli universi frumenti era lui»; «E la moltitudine delle donne gli tarantellò e gli trillò d’attorno […]: kù-cè, kù-cè, kù-cè, kù-cè: colà giù ne le melme rasciutte e nel zanzarume a la trebbiatura pometina, e in sulle aree od aje […] A la trebbiatrice, a inghirlandare il Priapo e a tessergli d’attorno lor carole festevoli, eran le donne de’ cinquecento birri travestite da ciociarine, o pometine villanelle, con cappelli di paglia ondulanti ne l’efimero spiro del mare».