Cantieri di Gadda. Il groviglio della totalità

5. Lingua

Evadere dalla regola grigia. Storie e avventure di una lingua straordinaria.

a cura di Mariarosa Bricchi.

«… qualche inosservanza dei riti di compostezza un po’ uggiosa, qualche pallida elongazione del filo a piombo della “normalità testuale”...»

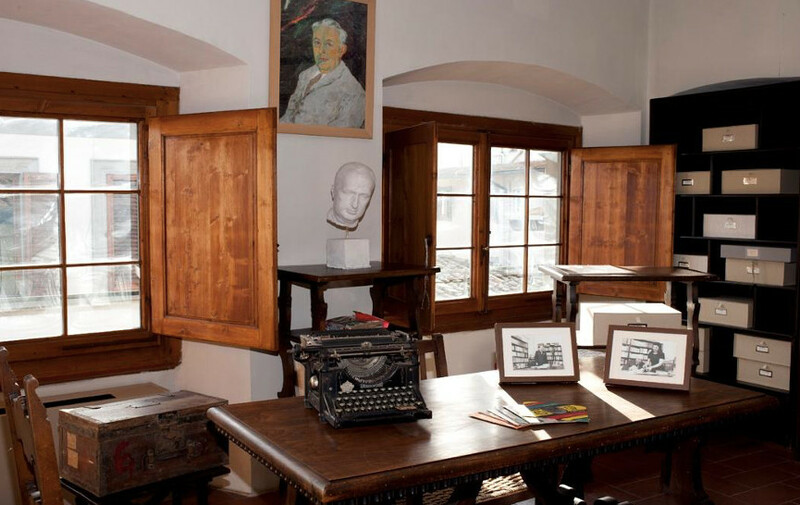

Un libro, ha detto Gadda in un’autointervista del 1953 «è il prodotto della mia fisiologia, nel mio ambiente». Alla domanda «E quale è questo ambiente?» risponde: «A dirla in breve è press’a poco l’universo». Circoscrivendo l’universo a una città, un’abitazione, una stanza, l’ultimo ambiente di lavoro di Gadda è stato la casa romana di via Blumenstihl: qualche libreria (1), un tavolo, la macchina da scrivere (2).

Ma l’ambiente in cui Gadda opera, e che lo definisce, è soprattutto un universo linguistico. Il sistema dei rapporti tra lo scrittore e il mondo («Ognuno di noi mi appare essere un groppo, o nodo, o groviglio di rapporti fisici e metafisici») si organizza infatti come dialettica tra uno «sfondo linguistico preindividuale» e l’«impulso originale» del singolo scrittore, che quel materiale espressivo elabora e ricrea (I viaggi la morte). Questo è dunque il significato profondo della mescolanza di linguaggi, di stili, di registri, di quella maccheronea che la critica precocemente indica come tipica della prosa di Gadda (9), e che lo scrittore non nega, ma universalizza. La contaminazione la pratica in realtà ogni scrittore, addirittura ogni parlante, (10) perché ognuno attinge ai mille, variegati serbatoi che la lingua offre. O, con parole gaddiane, ognuno si ciba del macarone, che dello stile maccheronico lo scrittore elegge a emblema e simbolo (11, 12).

All’amico Bonaventura Tecchi che, nel 1926, lo ha introdotto alla rivista più blasonata del momento, «Solaria», Gadda – che è, e si sente, un outsider – scrive: «vivendo fuori dal campo letterario […] posso portare qualche cosa della mentalità zotica del mestiere nella regione degli specialisti e dei raffinati: ne verrà un pasticcio curioso». Pasticcio (9, 10) è parola segnaletica: la sua apparizione per etichettare testi ancora non pubblicati contiene una poetica e un destino.

Gli ingredienti del pasticcio sono i più diversi: i prelievi letterari convivono con lingue altre, a partire dal francese, che Gadda conosceva bene, e dal tedesco, al cui studio si dedicò lungamente (5, 6, 7), e che gli fornì materiale per scatenate messe in ridicolo degli sforzi germanofoni della borghesia meneghina (8). Gli arcaismi, veri o inventati (24), si mescolano con voci, forme, costrutti prelevati dai dialetti (18), in particolare quello milanese nell’Adalgisa (19) e quello romanesco nel Pasticciaccio (20). Un ruolo centrale lo giocano i linguaggi delle scienze e delle tecniche: la loro presenza riconduce alla storia professionale dell’Ingegnere, ma parla soprattutto di una convinzione radicata: la lingua fiorisce, nei diversi ambienti di lavoro, proprio grazie alle competenze specifiche di chi se ne serve. Il saggio Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche lo afferma chiaramente: «ciascuno dice nel suo campo (se sa usare del suo calamaio, s’intende) proposizioni vivide, esatte, ben congegnate […] così accettabili, che uno scrittore bravo esclamerebbe: “toh!” e un mediocre ci vorrebbe aggiungere addirittura la sua firma» (I viaggi la morte).

Non solo l’origine delle soluzioni linguistiche riconduce al differenziarsi delle esperienze umane, ma situazioni diverse richiedono l’impiego di registri diversi. Accanto ai più vertiginosi picchi espressivi, non è dunque esclusa dal suo carniere la variante pianamente comunicativa della lingua, la cui opportunità Gadda teorizza durante il suo impiego di giornalista radiofonico (21, 22, 23).

Ma ancora un compito spetta allo scrittore in cerca di una voce: imprimere il proprio sigillo sulle forme espressive selezionate dalle più varie provenienze. Un processo di appropriazione che, per Gadda, coincide con la deformazione (13, 14, 15). Costrutti e parole vengono manipolati (16), rimescolati, reinventati (17); le strutture sintattiche sono sottoposte a torsioni estreme, ora contratte in squarci fulminei, ora aperte a ventaglio, in un proliferare di addendi che gonfiano la pagina non in direzione retorica ma, sempre, con un arricchimento di prospettive.

E, quando pare che le risorse verbali non bastino al bisogno, compaiono schizzi, figure e bozzetti, appunti non verbali ma iconici che moltiplicano a loro volta i livelli del significato (3, 4). Anche il disegno diventa una delle lingue di Gadda.

Ambienti di lavoro: Roma, via Blumensthil 19

5.1 Fotografia di Gadda e Giuseppina Liberati in via Blumenstihl nel 1969

A Roma, Gadda vive dal settembre 1955 in via Blumenstihl 19: «a quattordici chilometri dal centro, in una casa di civile abitazione, confortato nottetempo dagli ululati dei lupi e lungo tutto il giorno dai guaiti di copiosissima prole, non sua, ma egualmente cara e benedetta» (I viaggi la morte, quarta di copertina).

Nel piccolo appartamento «sepolto da libri e riviste d’ogni tipo», c’è uno studio: «lungo le pareti degli scaffali altissimi, fitti di libri e riviste: noto il Dizionario della lingua italiana del Tommaseo e il Dictionnaire de la langue française del Littré; in cima a uno degli scaffali il ritratto dello scrittore, opera di Adriana Martinelli, sorella di Alberto Moravia; al centro un grande tavolo rettangolare di noce scuro con libri e carte in ordine perfetto» (da un’intervista del 1967).

5.2 Riproduzione tridimensionale scrivania

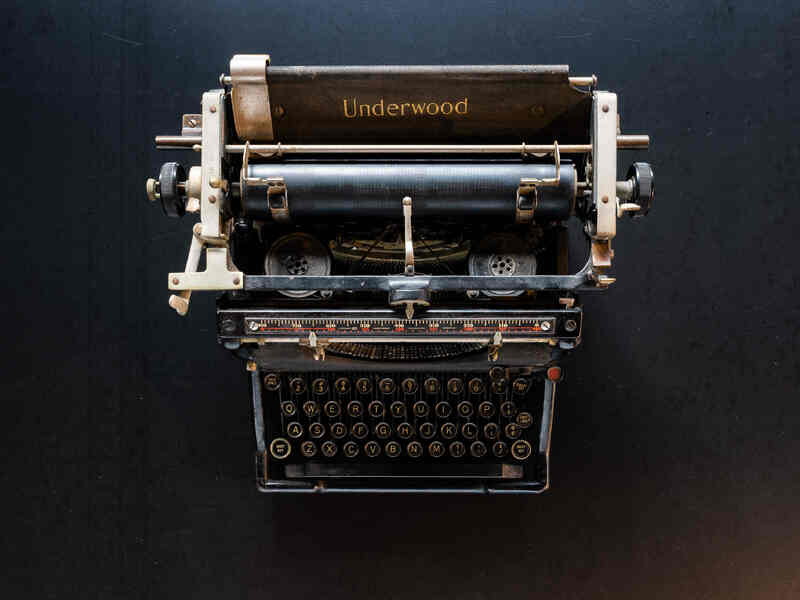

L’ultima postazione di lavoro di Gadda – che nella casa di via Blumenstihl morirà, il 21 maggio 1973 – è sobria (un intervistatore parla di stanza «disadorna»). Sulla scrivania ci sono strumenti di scrittura: la penna (le prime stesure dei testi gaddiani sono sempre a mano), e la macchina da scrivere (per ricopiare in pulito). Lo stesso intervistatore precisa il quadro: «Sulla scrivania c’è una sveglia, c’è una penna a cannetta, con pennino da venti lire, un nettapenne, carte asciuganti» da un’intervista del 1957).

Macchina da scrivere

Penna

Un’altra lingua: il disegno

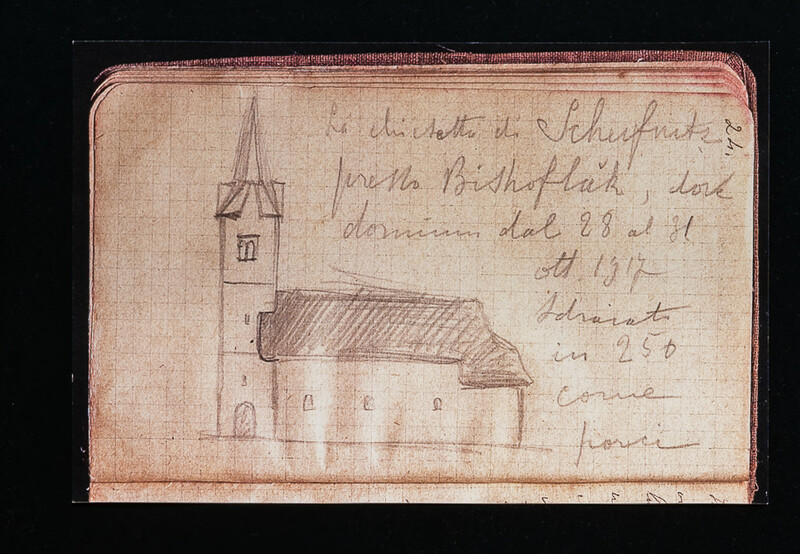

5.3 Foglio ms. con disegno chiesetta

Gadda non si affidava soltanto al disegno tecnico: usava invece costellare le sue carte e le sue lettere di piantine, schizzi e ritratti, che si affiancano ai testi verbali come una lingua parallela, li precisano e li completano. Così accade in questa pagina dell’ottobre 1917 del Giornale di guerra e di prigionia, dove l’immagine intensifica, precisandola, l’accuratezza descrittiva della registrazione.

«– 28. Sotto la pioggia si sta tutto il giorno nel campo tra Bishofslàk e Kreïnburg. Si dorme sotto la pioggia, poi in una chiesetta [...] Il giorno 29 è sereno: durante la notte 28-29, come dissi, si dormì allo scoperto, poi in una chiesetta: nessuna organizzazione per i prigionieri. [...] Il giorno 31 ottobre, dopo le ore 12 si fa l’adunata per la partenza, dallo scalo merci militare presso Scheifnitz».

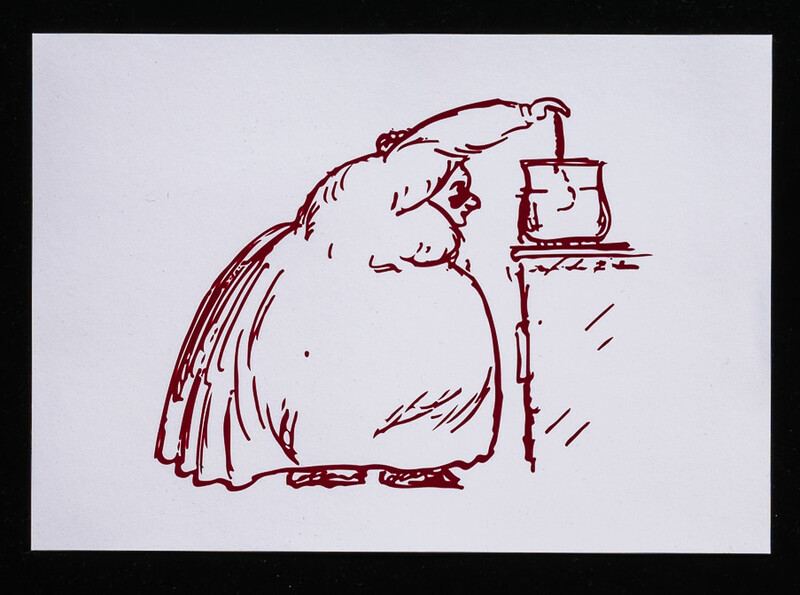

5.4 Schizzo di Gadda donna bassa con pentola, da lettera alla sorella 8 ottobre 1926

In una lettera dell’8 ottobre 1926 alla sorella Clara, Gadda descrive la padrona della camera d’affitto romana dove si è appena stabilito. Il disegno doppia il ritratto in parole, così che le due lingue si rispecchiano, e si completano a vicenda.

«Siccome [la padrona di casa] è piccola e grassa, la sua testa è sotto il livello della pentola: avendo 79 anni e le gambe storte con un enorme corpo sferico, non può levarsi in punta di piedi: è così evitato ogni pericolo di capelli nella minestra».

Un’altra lingua: il tedesco

5.5 Quaderno di studio del tedesco

Lo studio del tedesco accompagna Gadda fin dalla giovinezza, come testimoniano diversi quaderni manoscritti di appunti ed esercizi. Al tedesco il giovane Gadda continua quindi a dedicarsi, pur irregolarmente, nei mesi della guerra e ancora nell’ultimo periodo della prigionia, a Celle-Langer, nell’Hannover. Qui, il futuro scrittore legge libri di filosofia, studia matematica, e tedesco.

«Studio del tedesco e attività intellettuale specifica. Lo studio è saltuario e irrazionale: leggo traducendo il giornale e un romanzetto, noto i vocaboli ignoti per studiarmeli, ma poi non li studio: quei che rimangono, rimangono. Causa: il mal dei nervi. Leggo e rileggo qualche poesia, il che mi riesce un buon sussidio per imparare e ritenere vocaboli» (Giornale di guerra e di prigionia).

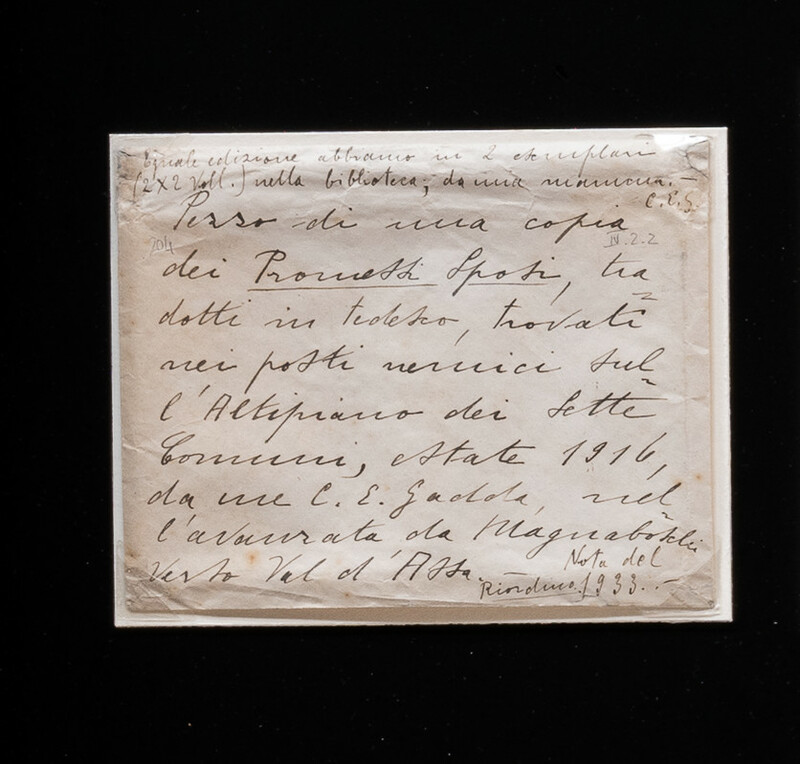

5.6 Manzoni, Die Verlobten, traduzione di D. Lemann, Leipzig, Reclam, e busta con scritta autografa

Il 13 luglio 1916, arruolato da quasi un anno, Gadda appunta sul diario il ritrovamento di un cimelio-simbolo, che conserverà per l’intera vita: l’edizione tascabile di una traduzione tedesca dei Promessi sposi, Die Verlobten. L’amore per Manzoni, l’interesse per il tedesco, e il ricordo della casa lontana rendono l’episodio memorabile.

«Scesi col capitano fino a una Malga o Casera a Ovest del nostro sito, e in basso, in posizione amenissima: la carta al 100 000 non la segna. Raccolsi un volumetto d’una traduzione tedesca dei Promessi Sposi, eguale a quella che abbiamo in casa» (Giornale di guerra e di prigionia). Al volume si accompagna una nota di mano di Gadda che fissa lo stesso episodio registrato nel Giornale: «Pezzo di una copia dei “Promessi Sposi, tradotti in tedesco, trovati nei posti nemici sull’Altipiano dei Sette Comuni, estate 1916, da me C.E. Gadda nell’avanzata da Magnaboschi verso la Val D’Assa – Nota del riordino. 1933. Eguale edizione abbiamo in due esemplari (2x2 voll.) nella biblioteca, da mia mamma. – C.E. Gadda».

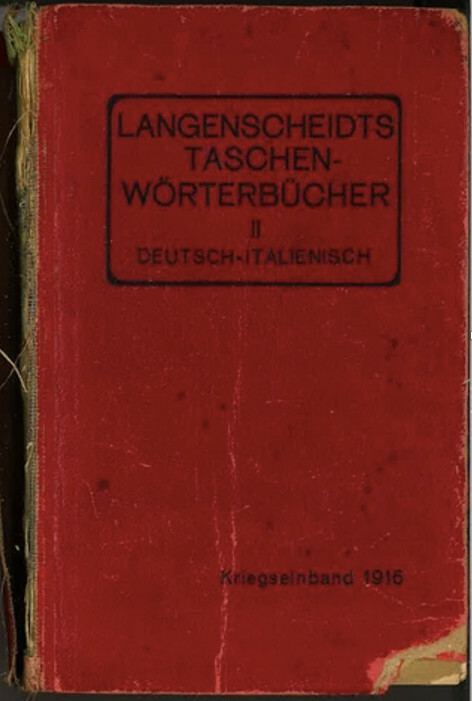

5.7 Dizionario tascabile italiano-tedesco tedesco-italiano, vol. 2

Pochi giorni dopo il ritrovamento dei Promessi sposi, certo stimolato dall’episodio, Gadda acquista una grammatica e un dizionario:

«Il giorno 27 scesi al piano, per riscuotere dalla Direzione di Commissariato del 24.° Corpo d’Armata i fondi per il mese di agosto, lire diecimila. [...] A Vicenza acquistai presso un rivenditore di edizioni economiche 22 romanzi per 12 lire. Comperai ancora una grammatica tedesca: volevo acquistare un vocabolario tedesco-italiano ma per distrazione (avevo la testa nelle nuvole per il sole preso e per le noie della giornata) lo acquistai italiano-tedesco. - Mangiai e dormii in un albergo di second’ordine dove mi spelacchiarono a dovere» (Giornale di guerra e di prigionia).

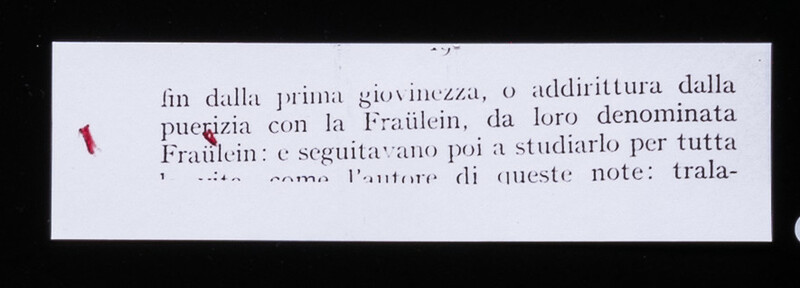

5.8 Fotografia pag. 412 Adalgisa con inserimento correzione manoscritta di Gadda

Lo studio del tedesco – praticato dagli ingegneri milanesi, e da Gadda stesso, con andamento saltuario – ispira uno dei grandi risultati caricaturali dello scrittore: il passo compare già nel Fulmine sul 220 (1931), e si trasferisce quindi nel racconto Ritagli di tempo (in rivista nel 1942, poi nell’Adalgisa): «E subito dopo le “scienze esatte”, che servono a tirar su così sbagliate case in Milano, amavano e coltivavano le lingue, salvo beninteso che l’italiana. Accudivano a studiare il tedesco sin dalla prima giovinezza [...] con la Fraülein, da loro denominata Fraùlein: e seguitavano poi a studiarlo per tutta la vita [...]: tralasciando però di commetter l’imprudenza d’arrivare a impararlo».

Decisiva, dunque, la correzione manoscritta sulla pagina della prima edizione del volume: Gadda indica l’esatta (e scorretta) pronuncia della parola Fraülein, che gli ingegneri milanesi «denominano» depositando l’accento tonico sulla ü, che mantiene il segno di umlaut a indicare però la dizione turbata propria del dialetto milanese. La sovrapposizione di tedesco e dialetto genera una parola deformata e mescidata, dunque tipicamente gaddiana.

Il pasticcio e i maccheroni

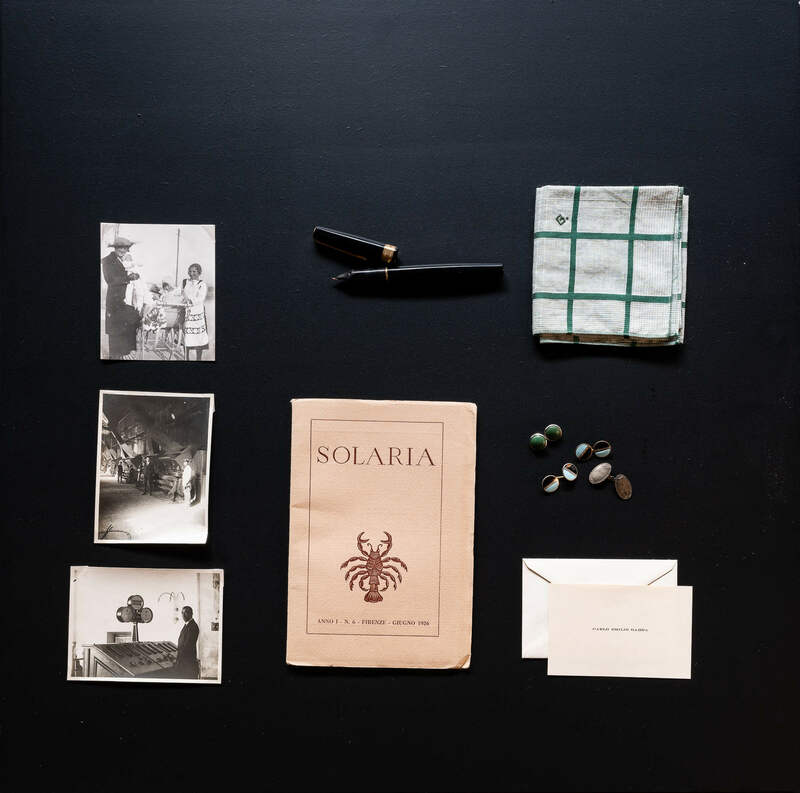

5.9 «Solaria», 1, gennaio-febbraio 1934

Nel 1934 il giovane ma già illustre filologo Gianfranco Contini pubblica su «Solaria» un breve saggio dedicato a Gadda che, all’epoca, era autore di due raccolte di racconti: La Madonna dei Filosofi (1931) e, appena stampato, Il castello di Udine (1934). Contini parla di «scrittura mescidata», di «manipolazione linguistica», di «pastiche».

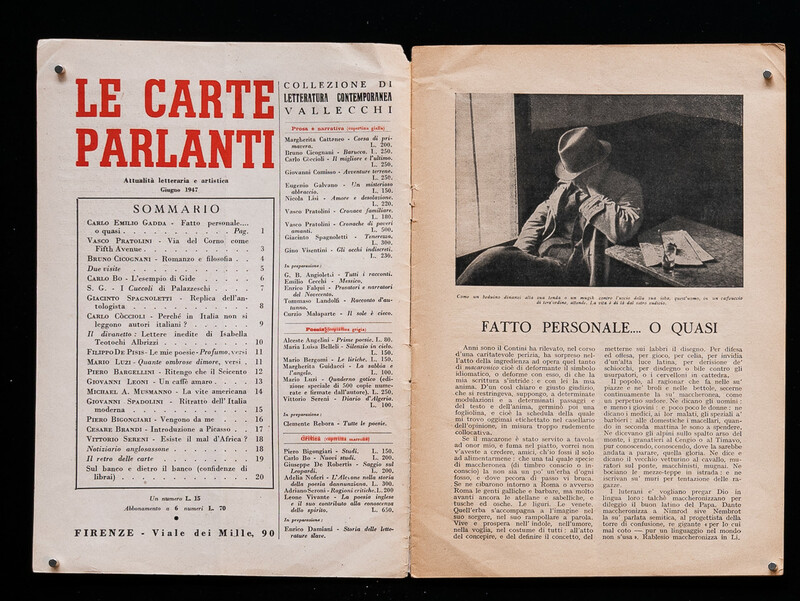

5.10 «Le carte parlanti», giugno 1947

«Se il macarone è stato servito a tavola ad onor mio, e attende nel piatto, vorrei non v’aveste a credere, amici, ch’io fossi il solo ad alimentarmene».

L’etichetta di pasticheur, o manipolatore di parole, dispiace a Gadda, che tuttavia non si limita a discuterla ma, da buon maccheronico, se ne impossessa, la moltiplica e la deforma. Il pastiche, in alterazione accrescitiva, atterrerà, di lì a quasi tre decenni, a intitolare il più fortunato romanzo di Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (in rivista nel 1946, in volume nel 1957). Ma già l’anno successivo alla prima pubblicazione del Pasticciaccio, il concetto di maccheronico diventa oggetto di un irridente, scatenato gioco di parole nel saggio del 1947 Fatto personale ... o quasi, quindi incluso nella raccolta I viaggi la morte. Il saggio si fonda sulla dimostrazione che il maccheronico non appartiene al solo Gadda, ma è invece diffuso nel parlar comune e nei testi letterari delle epoche più diverse.

Tipicamente gaddiano è, prima di tutto, lo slittamento metaforico per cui un concetto astratto (lo stile maccheronico di chi mescola lingue e registri diversi) si concretizza, trasformandosi in un cibo, appunto il macarone.

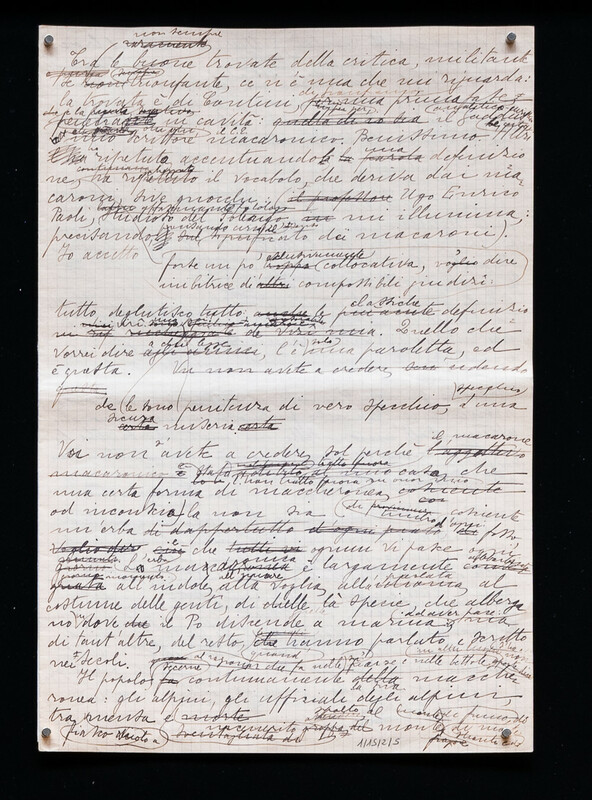

5.11 Pagine autografe del saggio Fatto personale ... o quasi

«L’erba macaronica la s’è largamente abbarbicata alle cagioni e del pensare e del dire: la viene a rigoglio nell’impeto parlativo della polemica, della irrisione, della beffa: e nel semplice e comune giudizio le dimolte volte e nel ragionamento corrente: se ne cibarono intorno a Roma o avverso Roma le genti belliche e barbare» (Fatto personale ... o quasi).

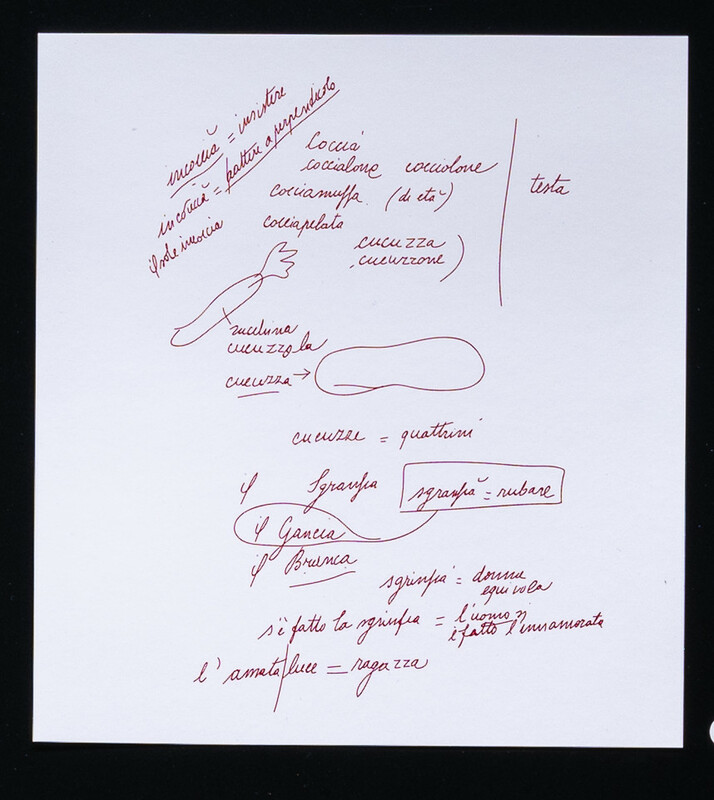

L’immagine dello scrittore maccheronico che mangia maccheroni ha un’origine erudita, che però il testo pubblicato occulta. Ma, attraverso le stesure manoscritte che del saggio si conservano, è possibile seguire la storia che accosta stile e alimento, e dunque la fonte prima del gioco linguistico di Gadda.

Nel manoscritto Gadda stabilisce infatti che il maccheronico deriva da «macaroni, sive gnocchi», e rimanda al campione della maccheronea, Teofilo Folengo, citando il volume Il Baldus e le altre opere latine e volgari, a cura di Ugo Enrico Paoli, Le Monnier 1941. In una successiva carta manoscritta, viene indicata anche la pagina da cui deriva l’informazione: p. 48.

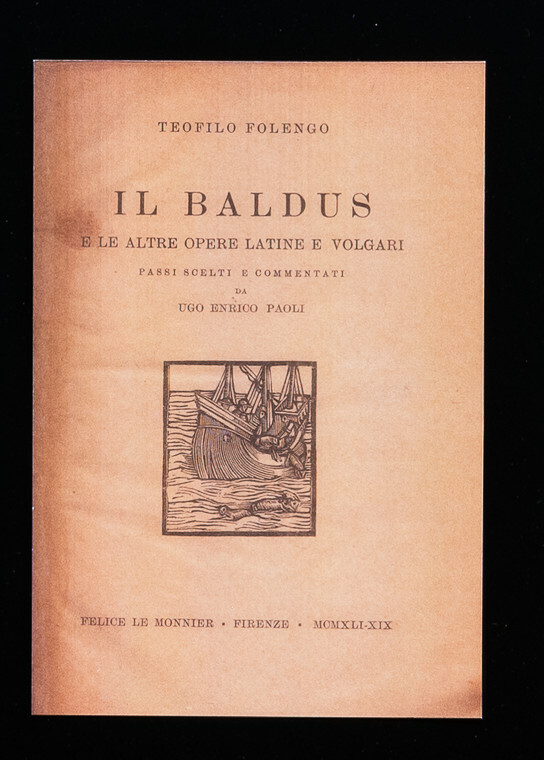

5.12 Folengo, Il Baldus a cura di Ugo Enrico Paoli, Le Monnier, 1941

Il Baldus ancora si conserva nella biblioteca di Gadda, con dedica del curatore. E la pagina 48 si conferma la fonte sull’origine del termine maccheronico. Dissimulata, nella versione a stampa, l’etimologia di lì ripresa innesca la metafora per cui la maccheronea si fa oggetto commestibile.

L’inventaparole

5.13 «Paragone-Letteratura», I, 2, febbraio 1950

Il saggio Come lavoro, pubblicato sul primo numero di «Paragone-Letteratura» nel febbraio 1950 contiene una delle più celebri professioni di poetica di Gadda: «Si demanda [alle parole] novo incarico. La nova utilizzazione le strazia: la lor figura si deforma, comparativamente all’usato, come d’un elastico teso. Orazio, nell’epistola “Humano capiti”, ha indicato esser pensabile, attuabile un siffatto impiego della parola già nota: lo “spasmo”, “l’impiego spastico”, può comportare una dissoluzione-rinnovazione del valore» (I viaggi la morte).

Per definire le deformazioni di cui parla, Gadda ricorre (attribuendolo a Orazio che, invece, non lo usa) a un aggettivo tipicamente suo: spastico. L’aggettivo e il nome corrispondente spasmo (o spasimo) impiegati in relazione al lessico o alle frasi sono una metafora, che trasforma un tecnicismo medico in marca linguistica, a significare torsione non più muscolare ma verbale.

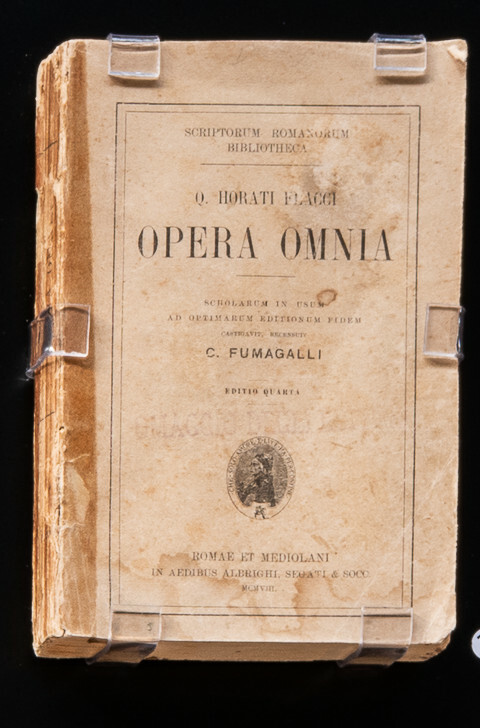

5.14 Q. Horati Flacci, Opera ominia, a cura di C. Fumagalli, Albrighi, Segati e C., 1908

In verbis etiam tenuis cautusque serendis

dixeris egregie, notum si callida verbum

reddiderit iunctura novum. Si forte necesse est

indiciis monstrare recentibus abdita rerum,

fingere cinctutis non exaudita Cethegis

continget. dabiturque licentia sumpta pudenter:

et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si

Graeco fonte cadent parce detorta.

Orazio, Ars poetica, vv. 46-53

Nel disporre poi le parole con garbo e finezza, se di una assai nota

avrai fatto, con accostamento sapiente una nuova, ti sarai

espresso da artista; e se proprio sarà necessario

mostrare con nuovi segni pensieri sinora rimasti nell’ombra e pertanto

non potrai fare a meno di forgiare parole mai udite dai vetusti Cetegi,

pur che ci sia discrezione potrai farlo; però bada

che i termini appena creati convincono solo se nati,

e con molta misura, dal mondo dei Greci.

Traduzione di Ugo Dotti

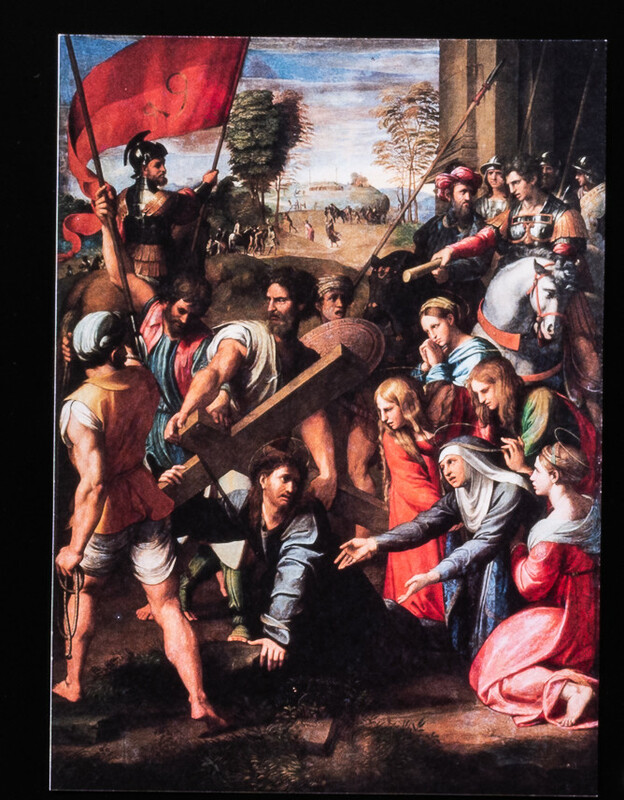

5.15 Raffaello, Lo spasimo di Sicilia (Andata al Calvario)

L’Ars poetica di Orazio, un testo che Gadda amava fin dalla giovinezza, teorizza la facoltà del poeta di rinnovare parole consuete accostandole in modi inaspettati, o di forgiare parole nuove. Gadda raccoglie la suggestione, ma estremizza il prudente dettato del poeta classico, orientato al parce detorta (deviato con misura), arrivando ad attribuirgli la paternità del proprio concetto di deformazione.

Tuttavia Orazio non esaurisce la costellazione dei possibili riferimenti attivi sulla fantasia di Gadda, che includono Lo spasimo di Sicilia, titolo vulgato dell’Andata al Calvario del diletto Raffaello e, forse, il rimando a uno studioso che l’Ingegnere ammirava. Spasimo è infatti una parola impiegata da Roberto Longhi nel saggio Giudizio sul Duecento del 1948 («la volontà di esasperare fino allo spasimo il congegno del tecnicismo orientale»), letto con probabilità da Gadda in piena coincidenza cronologica con la composizione del saggio Come lavoro, dove l’occulto rimando longhiano è insieme omaggio e riconoscimento di un’affinità.

«I doppioni li voglio, tutti, per mania di possesso e per cupidigia di ricchezze: e voglio anche i triploni, e i quadruploni, sebbene il Re Cattolico non li abbia ancora monetati: e tutti i sinonimi, usati nelle loro variegate accezioni e sfumature, d’uso corrente, o d’uso raro rarissimo. [...]

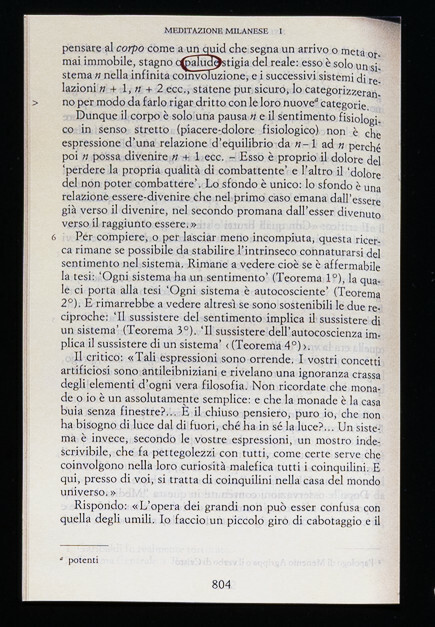

E in lingua nostra, che la parola si può stirare, contrarre e metastatare (palude, padule: femminile e maschile) secondo libidine [...] Dò palla bianca a una collazione e a un uso ragionevole di tutte le varianti ortoepiche: non voglio mollare né palude né padule» (I viaggi la morte).

Gadda praticava, e teorizzava, la libertà vocabolaristica più sfrenata: escursioni tra livelli, registri, varietà; invenzioni, moltiplicazioni seriali di parole. Doppioni sono non soltanto i termini di significato affine, ma anche le varianti grafiche di una stessa parola. Ed ecco che, in due opere diverse, Gadda impiega ora il nome palude, ora la sua variante padule: il saggio attinge dunque gli esempi dalla pratica di scrittura.

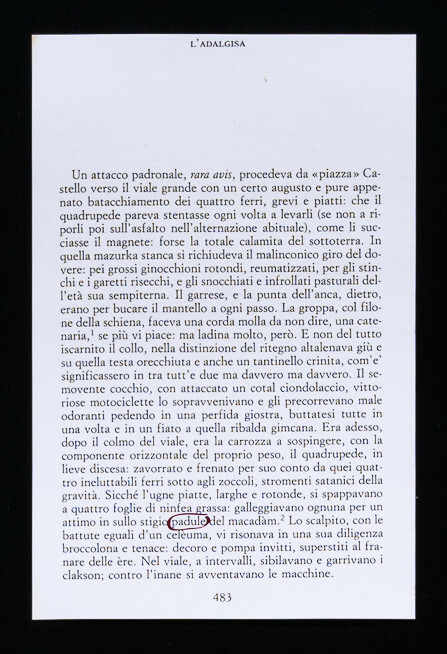

5.16.1 Pagina dalla Meditazione milanese «stagno, o palude stigia del reale» (MM 804)

5.16.2 Pagina dall’Adalgisa lo «stigio padule del macadam» (A 483)

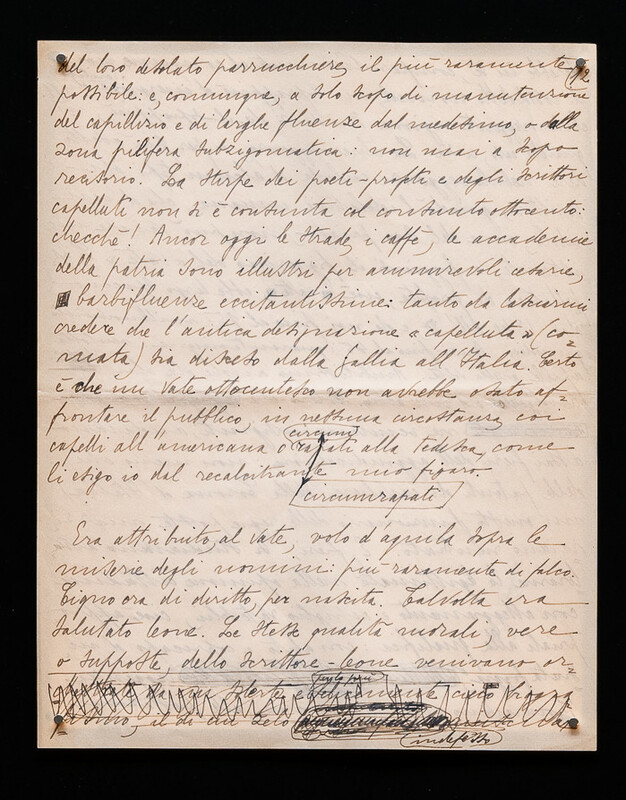

5.17 Pagina autografa della bella copia del saggio Come lavoro

Accanto alle deformazioni e alle variazioni, sono tipiche di Gadda le invenzioni lessicali. Tra i mille esempi possibili, l’aggettivo circumrapati, che compare una sola volta entro l’intera opera di Gadda, nel saggio Come lavoro: «un vate ottocentesco non avrebbe osato affrontare il pubblico, in nessuna circostanza, coi capelli all’americana o circumrapati alla tedesca» (I viaggi la morte).

Sulla genesi del termine illumina la bella copia manoscritta del saggio, dove è attestata la ben più incolore forma rapati. Ma ecco una correzione, che inserisce il prefisso circum-: e l’aggettivo, geometrizzandosi, si impenna. In Gadda, l’invenzione linguistica non coincide con l’invenzione tout-court: la fantasia esige una rampa di lancio.

Il dialetto, sostanza vitaminica della lingua

5.18 «Epoca», 19 febbraio 1956

«Il dialetto è, spesso, una felice scappatoia per la verità [...] Il dialetto è sostanza vitaminica, di fronte alla avitaminosi dell’accademia [...] In noi è, oggi, quest’ansia di svestire la falsità o pomposa o baggiana di un linguaggio narrativo o di un dialogato scenico i quali non hanno nulla in comune con la nostra verità: cioè coi nostri peccati, col nostro dolore, coi nostri intendimenti, con le atroci esperienze della nostra vita, con le trombe smargiasse del funerario carnevale a cui, nolenti abbiamo pur dovuto prestare la nostra martoriata persona. Il romanesco ci ha offerto quella vivezza pittorica, quei liberi toni del parlato, quell’humor che arricchiscono di armoniche sapienti e profonde lo schematismo cachettico delle idee seriose» (Scritti dispersi).

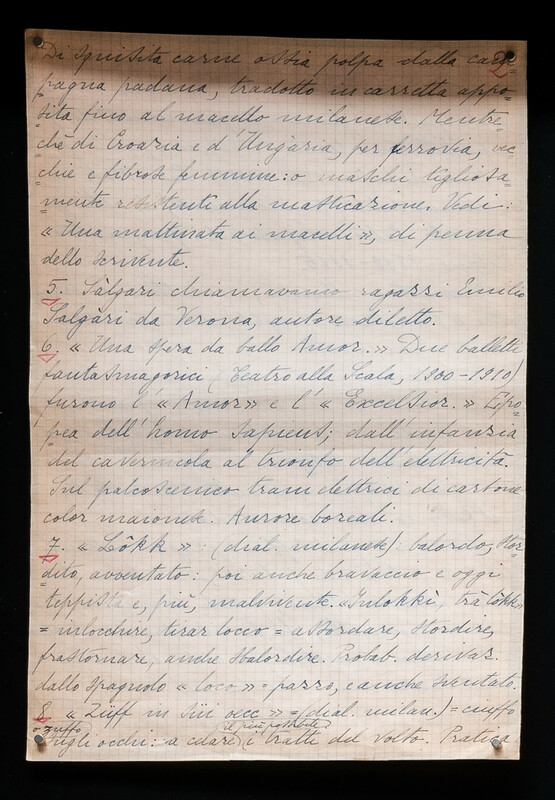

5.19 Due fogli manoscritti dell'Adalgisa con note milanesi

«In questo disegno milanese “su cartone vecchio”, alla tentata rappresentazione di un “interno” si sono voluti adibire, a tratti, i modi mentali e i modi idiomatici proprî de’ personaggi che in quell’interno esagitavano il loro spirto vitale. L’orditura sintattica, le clausole prosodiche, l’impasto lessicale della discorsa, in più che un passaggio, devono perciò ritenersi funzioni mimetiche del clima, dell’aura di via Pasquirolo o del Pontaccio» (L’Adalgisa).

Nella prima edizione a stampa dell’Adalgisa (1944) Gadda arricchisce i dieci racconti già apparsi in rivista di note d’autore non solo molto più numerose di quelle della versione in rivista, ma anche più estese. Alcune di queste, che l’autore stesso definisce in una lettera «note semi-burlesche», chiariscono l’origine dialettale e il significato di termini prelevati dal milanese. Nelle pagine autografe che raccolgono le annotazioni al racconto Quando il Girolamo ha smesso... stese in vista dell’edizione 1944, si riconoscono tre note che spiegano e commentano voci dialettali: la 7, dedicata all’aggettivo Lôkk (stordito); la 8, che commenta l’espressione Züff in süi oecc (ciuffo sugli occhi); e la 14, sulla parola Bovisi (guardiano dei buoi).

[ecco la trascrizione delle tre note:

8. «Lôkk»: (dial. milanese): balordo, stordito, avventato: poi anche bravaccio: e oggi teppista e, più, malvivente.

«Inlokkì, trà lôkk» = inlocchire, tirar locco = assordare, stordire, frastornare, anche sbalordire. Probabile derivazione dallo spagnolo «loco» = pazzo, e anche sventato.

9. «Züff in süi oècc»: (dial. milanese): ciuffo o zuffo sugli occhi: a celare il più possibile i tratti del volto. Pratica dei grassatori: (asasìn de strada). Vedi anche: manzoni alessandro, I promessi sposi.

15. «Bovisi»: (dial. milanese): bovìs: guardiano di buoi o sensale di buoi: chi vive tra il bestiame. Oggi per «campagnolo del suburbio»; col vezzeggiativo «bovisòtt».]

«Quanto al romanesco, non intendevo scodellare il vero e proprio dialetto; ma l’italiano misto a dialetto, quel modo vigoroso di parlare quelli che provengono per famiglia da un ambiente dialettale. [...] In sostanza si tratta di una contaminazione tra italiano corrente e romanesco» (da un’intervista del 1951).

La prima versione a stampa del Pasticciaccio ricostruisce una parlata romanesca più fantasiosa che realistica, spesso trascritta da Gadda a orecchio o a memoria. Nell’allestimento dell’edizione Garzanti 1957, lo scrittore si avvale invece di un consulente, o «raddrizzatore»: il poeta romano Mario

Dell’Arco, il quale presiede a una riscrittura che muove dalla deformazione personale alla mimesi del dialetto.

Restano, di quel lungo lavoro, gli appunti di Gadda, che diligentemente trascrive i suggerimenti del poeta, per riversarli quindi nelle correzioni introdotte nell’edizione Garzanti: se ne vedano nei pannelli alcuni esempi.

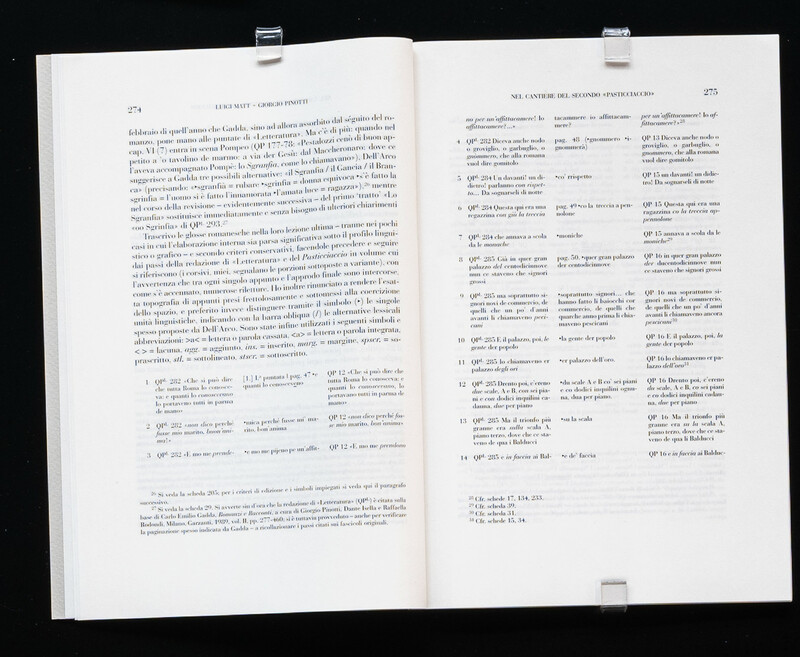

5.20.1 Fascicolo SFI 2022 aperto a p 275

5.20.2 Elaborazione grafica dell’autografo di Gadda che corrisponde alla pagina di SFI 2022

5.20.3 Elaborazione grafica di una pagina di appunti sul romanesco

Gadda grammaticus

5.21 Norme per la redazione di un testo radiofonico, Torino, ERI, 1953

5.22 Norme per la redazione di un testo radiofonico, Torino, ERI, 1973

«Non è possibile, a parer mio, scrivere un unico e a tutti leggibile italiano» dichiarava Gadda in un’intervista rilasciata ad Alberto Moravia nel 1967. Anche da questa convinzione scaturisce un breve scritto di Gadda, le Norme per la redazione di un testo radiofonico, pubblicato nel 1953 dalle Edizioni della Radio italiana con la firma «Il Terzo Programma», e riedito quindi, a firma di Gadda, nel 1973. Le Norme sono un testo prescrittivo, una minuscola grammatica che dispensa regole cui le pagine scritte per essere mandate in onda devono attenersi. Non regole generali, dunque, ma comandamenti di sintesi e di pulizia espressiva solo in apparenza opposti alle più sregolate abitudini gaddiane, ma in realtà resi necessari dalle esigenze della comunicazione radiofonica. Quanto raccomandano le Norme non è dunque abdicazione alla personalità stilistica dello scrittore, ma un altro dei molti livelli della lingua che Gadda riconosce e pratica.

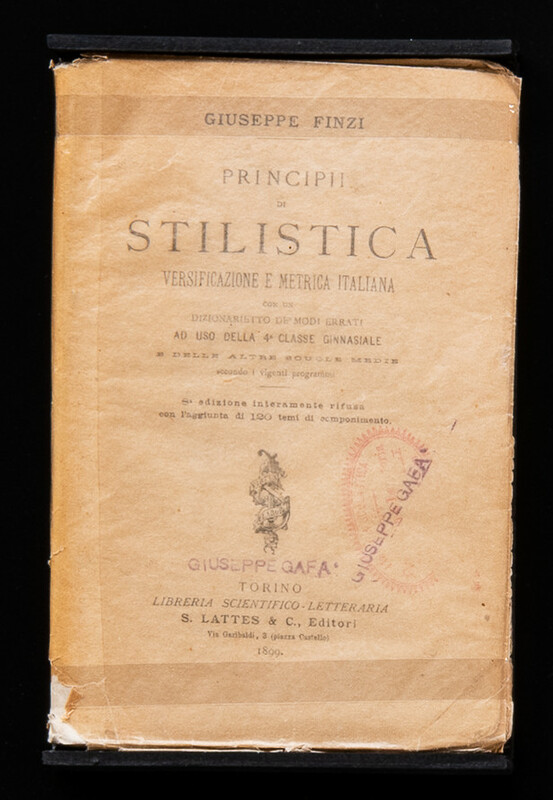

5.23 Libro di grammatica liceale di Gadda

Certo non dispiacque al Gadda che si accingeva a scrivere le Norme per la redazione di un testo radiofonico anche l’opportunità di allestire una pur circoscritta grammatica, dove liberamente risuonassero gli echi di studi ginnasiali mai dimenticati. «Chi parla o scrive ha di necessità l’intendimento di comunicare i propri sentimenti e pensieri a chi legge od ascolta; ma se l’espressione non rende perfettamente il pensiero, se non lo lascia trasparire chiaro ed evidente, lo scopo fallisce, perché il discorso non è ben compreso»: difficile non accostare passaggi come questo, dai Principi di stilistica versificazione e metrica italiana di Giuseppe Finzi (uno dei libri di testo del Gadda studente) almeno al togato incipit delle Norme: «Inderogabili norme e cautele devono osservarsi ...».

5.24 Almanacco letterario Bompiani 1959

Accanto all’avventura di scrivere, con le Norme per la redazione di un testo radiofonico, un – pur peculiare – libro di grammatica, toccò a Gadda anche quella di trasformarsi in lessicografo. Occasione del singolare esercizio fu l’invito di Cesare Zavattini a collaborare all’Almanacco letterario Bompiani 1959 – che conteneva un Vocabolarietto dell’Italiano compilato da scrittori appositamente reclutati.

Gadda seleziona, tra le voci proposte, furberia, e organizza diligentemente il lemma secondo la canonica scansione vocabolaristica, che schiera in apertura l’etimologia, e prosegue quindi discutendo le diverse accezioni, e adducendo esempi letterari. Ma anche più interessanti sono le ragioni della scelta, riconducibili a un tempo a golosità lessicale e risentimento morale: furberia è un termine ben presente negli scritti gaddiani, dove si declina in una tipica girandola di varianti, che includono l’alternativo furbizia (all’epoca, meno comune di furberia), gli alterati furbiciattoleria e furbacchieria, lo pseudo-arcaismo furbizie. Ma la parola sollecita lo scrittore anche perché si presta alla riflessione sul carattere degli uomini, come prova una sentenza incisa nella prosa del Castello di Udine: «Il mito della furberia è un ignobile e turpe mito».