Cantieri di Gadda. Il groviglio della totalità

3. Milano

Vincoli e sarcasmi: Milano, la borghesia, l’ingegner Gadda.

a cura di Claudio Vela

«Questi milanesi col loro ‘lavurà’ mi hanno dato una bella mazzata sulla testa…»

Negli anni Trenta, soprattutto sulle pagine dell’«Ambrosiano», quotidiano economico-finanziario milanese, Gadda alterna articoli di divulgazione tecnica pertinenti alla professione di ingegnere – che esercita pressoché sempre lontano da Milano, in Italia, in Vaticano (1), in Europa, addirittura, tra fine 1922 e inizio 1924, in Argentina – a recensioni letterarie e prose varie che confluiranno in seguito nei suoi libri. Un ‘doppio’ che culmina nei “disegni milanesi” dell’Adalgisa (2, 3), dove l’habitus scientifico di precisione descrittiva applicato all’invenzione letteraria può portare Gadda a inserire nei suoi racconti calcoli o equazioni (6), o magari la misura della piastrella ‘standard’ delle pavimentazioni up to date tra Otto e Novecento (5), in una sorta di rivendicazione di un’insolita duplice competenza.

Anche gli ingegneri del resto, e Gadda tra loro, condividono contesti culturali borghesi quali ad esempio il Circolo Filologico e il Conservatorio (4, 7). Ma il rapporto dell’ingegnere-scrittore con Milano, in particolare con la sua propria classe, la borghesia dei commerci e delle professioni, che conosce benissimo dall’interno ma sa vedere ‘entomologicamente’ dall’esterno (8, 9), è complesso e controverso, un groviglio. L’insofferenza per la limitatezza di orizzonti, la ristrettezza culturale, l’abitudine ai luoghi comuni e ai riti sociali di questa “tribù” milanese trascina la sua penna verso sublimi sarcasmi basati tanto su sintomatiche inflessioni dialettali (10, 11-12) quanto sulle consolidate tradizioni del corrivo umorismo tutto ambrosiano del «Guerin Meschino», a cui Gadda non esita a rifare il verso (13); e anche quel microgenere letterario che era il necrologio sul «Corriere della sera» può servirgli per abbattere in un colpo solo il solidale totem milanese di «famiglia e lavoro» (14). La forza della scrittura trasporta in uno spazio simbolico oggetti reali, dei tempi e del luogo, e li trasforma in emblemi del genius loci. Può essere un portinfante (15) che rivela insieme la classe e la famiglia; o esibite marche di sigarette ‘di lusso’ (16-17) a segno della ricerca di una distinzione sociale, la stessa che emana dai ritratti fotografici di uno studio famoso (18); così come il momento rituale della tribù al concerto in Conservatorio comporta obblighi/piaceri pettegoli (c’è chi guarda e chi è guardato), dei quali si fa strumento specifico il “lorgnon” (19). Gadda ha parole chiare su questo aspetto caustico della sua ispirazione (20), che si esercita anche sul deficitario assetto architettonico e urbanistico della città (21, 22).

Ma nello stesso tempo lo scrittore valorizza la concretezza, la laboriosità milanese. In articoli quali quelli sulla Borsa o la Fiera campionaria la leggera ironia si stempera in inflessioni di sincera ammirazione: è il tema, costantemente caro a Gadda, del ‘lavoro italiano’, e, nella fattispecie milanese, delle istituzioni che lo sostengono e lo esaltano (23, 24). E poi, soprattutto nell’Adalgisa, nell’affollatissimo quadro della Milano tra Otto e Novecento della sua prima giovinezza, delineato in cataloghi ragionati e obiettivi («A ogni epoca la sua saggezza»), si sorprende una partecipazione anche affettuosa: non rimpianto ma riconoscimento di una città dove persistenza e cambiamento convivono (25, 26, 27, 28).

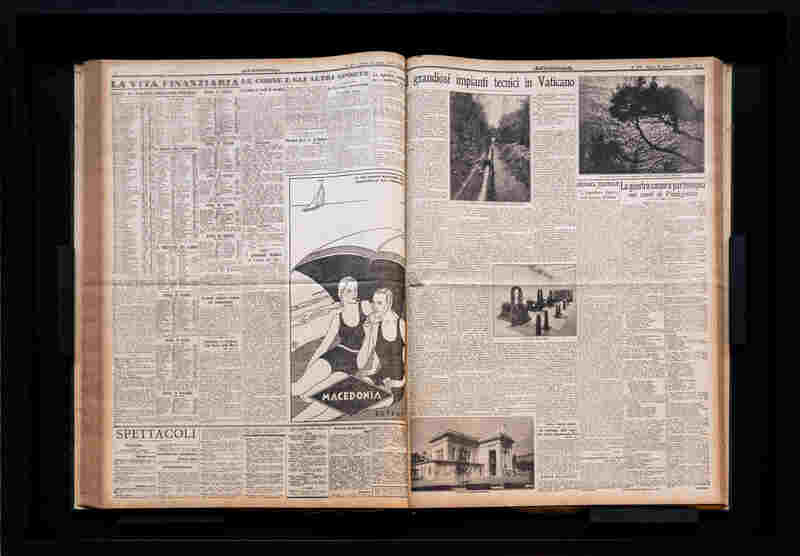

2.1 I grandiosi impianti tecnici in Vaticano. «L’Ambrosiano», 28 agosto 1934

«Il posto di ingegnere che attualmente occupo – per meglio dire, è lui che occupa me – è “in uno Stato Estero” avente la superficie di zero virgola otto chilometri quadrati. […] Io dovrei occuparmi (teoricamente) della luce, dell’energia, dei termosifoni, delle latrine, dell’acqua e del gas di questo Stato. Se una latrina si intoppa sono io che devo correre. Sto costruendo la Centrale Elettrica e Termica dello Stato» (lettera a Piero Gadda Conti, ottobre 1932).

Gadda lavorò come ingegnere dal 1932 al giugno 1934 all’Ufficio Centrale dei Servizi Tecnici del Vaticano. «L’Ambrosiano» nel 1934 oltre a questo ospitò altri due scritti, quasi a certificazione conclusiva del suo lavoro, I nuovi edifici nella città del Vaticano e Gli impianti tecnici del Vaticano. La centrale termoelettrica (già apparso su «L’Osservatore Romano» nell’ottobre 1933). A essi si aggiungono i due opuscoli, anonimi, Gli impianti termoelettrici della Città del Vaticano, del 1933 (40 pagine), e Gli impianti elettrici della Città del Vaticano, del 1936 (140 pagine). Dunque la testimonianza a stampa più abbondante dell’attività professionale dell’ingegnere milanese riguarda il suo biennio ‘vaticano-romano’.

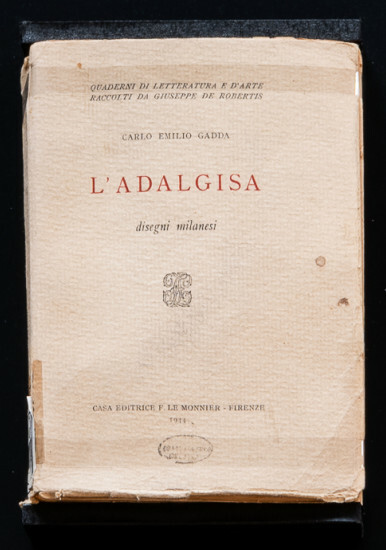

2.2 Carlo Emilio Gadda, L’Adalgisa, Firenze, Le Monnier, 1944 (prima edizione)

«Io mi rendo conto altresì che il libro è uscito in un momento poco propizio: cure gravi occupano l’animo dei miei ammirevoli concittadini: mentre gli scritti pubblicati risalgono ad anni relativamente sereni, in cui lo scherzo era esteticamente lecito. Ma la macchina era già in moto, l’editore aveva sostenuto le spese, e insomma è bisognato finire il lavoro incominciato. A te, e a tutte le persone di alto intelletto, chiedo scusa della improprietà: se mi sarà dato di poter scrivere e pubblicare ancora, spiegherò le ragioni e la natura de’ miei stati d’animo, che derivano, in fondo, da un grande amore della mia terra e della mia gente» (lettera a Carlo Linati, 11 febbraio 1944).

Il volume dei “disegni milanesi” dell’Adalgisa, tutti già pubblicati autonomamente in periodici tra il 1938 e il luglio 1943, esce a Firenze nel gennaio 1944 (“finito di stampare” 23 dicembre 1943). Il momento meno propizio, in piena guerra civile, e dopo i pesanti bombardamenti subiti da Milano nell’estate del 1943. Gadda scrive anche al cugino: «I milanesi vorranno comprendere. Il mio dolore per la mia città, e per tutto, è infinito» (a Piero Gadda Conti, 31 gennaio 1944).

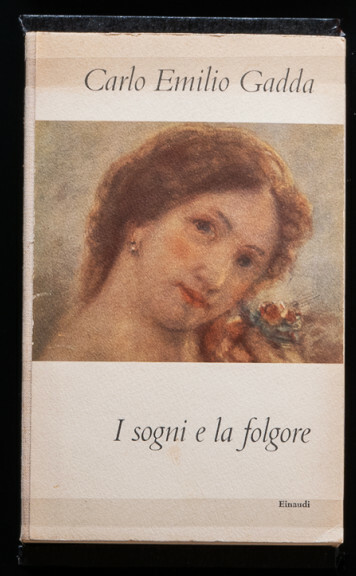

2.3 Carlo Emilio Gadda, I sogni e la folgore, Torino, Einaudi, 1955

«Il volume è molto bello e ben stampato; la carta simpaticissima. La faccia in copertina è di Giovanni Carnovali, da me suggerita e coloristicamente stupenda. Come donna dovrebbe essere Adalgisa, ma è troppo languida» (lettera a Piero Gadda Conti, 10 agosto 1955).

Nel luglio 1955, a due anni dal conseguimento del Premio Viareggio con Le novelle dal Ducato in fiamme (Firenze, Vallecchi, 1953) che aveva dato al sessantenne Gadda qualche notorietà, Einaudi pubblica in un unico volume, sotto il titolo collettivo I sogni e la folgore, i primi tre libri della produzione narrativa dell’autore, La Madonna dei Filosofi, Il castello di Udine, L’Adalgisa. In copertina un particolare di Giovanni Carnovali (il Piccio), Busto di donna con fiori in mano.

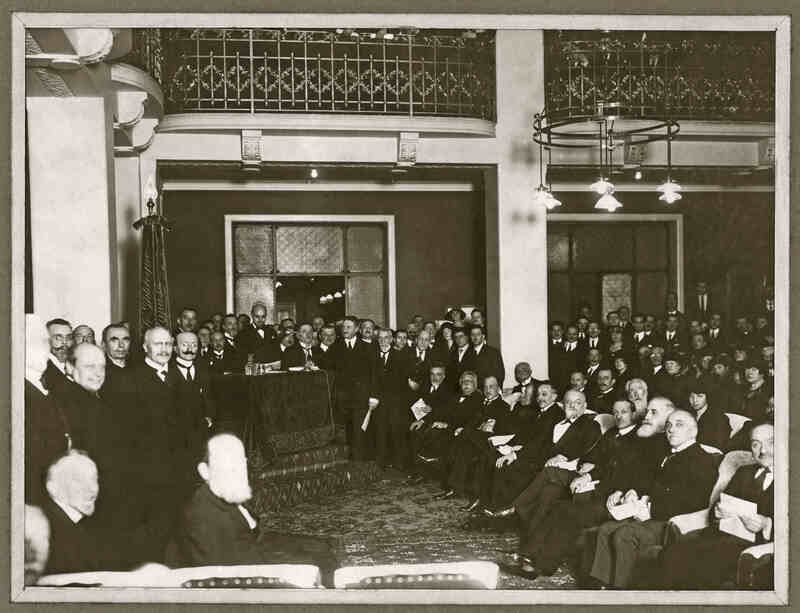

2.4 Circolo Filologico Milanese di via Clerici, interno

«la esavalente famiglia è imparentata con altre famiglie esavalenti del vecchio pentagono (la cerchia antica....), tanto che ne è venuta un’arnia. E le operaie di quest’arnia, di sabato, mellificano al Filologico. […] Talora, e più specialmente di sabato, il Filologico era affollato in ogni sala, atrio, stanza, scala: e fin ne’ recessi. […] Il sabato corre via come un cavallaccio frustato, la degustazione del Guerino è incalzata dall’ora fuggitiva (ed eupèptica): poi una scorsa nil novi sub sole a «L’Elettrotecnica»: e la richiede anche lei un po’ di fosforo. È un’ora topica, il dopocolazione del sabato. Uomini laboriosi, e giovani in felice cottura, nelle sale del Filo» (L’Adalgisa).

Interamente al Circolo Filologico Milanese, istituzione culturale tuttora esistente nella sua sede storica di via Clerici 10, è ambientato I ritagli di tempo, un “disegno” dell’Adalgisa particolarmente centrato sulle «generazioni di ingegneri» del «nòster Politèknik».

2.6.1 Carte manoscritte autografe e pagine di bozze di stampa con interventi manoscritti

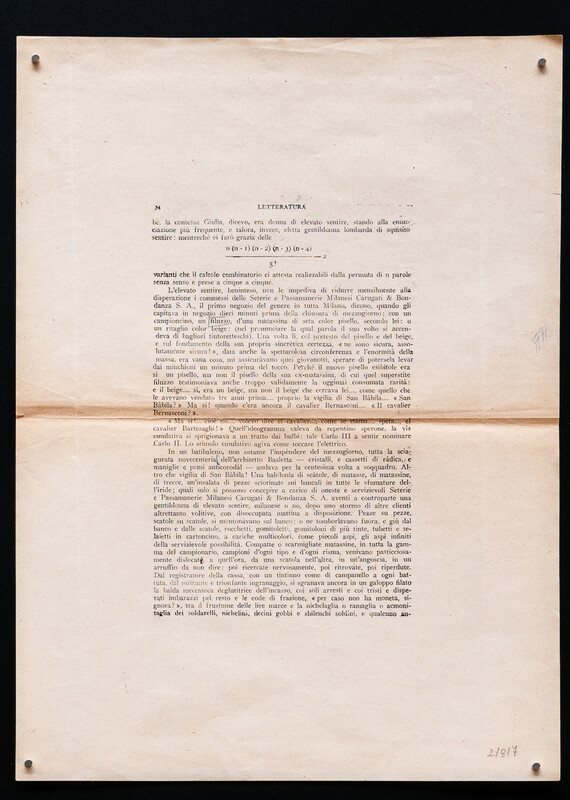

«la contessa Giulia, dicevo, era donna di elevato sentire, stando alla enunciazione più frequente, e talora, invece, eletta gentildonna lombarda di squisito sentire: mentrechè vi farò grazia delle varianti che il calcolo combinatorio ci attesta realizzabili dopo le suddette, dalla permuta di n parole senza senso prese a cinque a cinque» (L’Adalgisa).

Passaggi della formula del calcolo combinatorio inserita per estrosa iperbole da Gadda nel corpo del racconto per rappresentare la combinazione di «n parole» mordacemente definite «senza senso» tipiche dei riti sociali milanesi (come «eletta gentildonna lombarda di squisito sentire»): dalla prima versione manoscritta (dove manca il conclusivo «-2») alla successiva riscrittura in pulito, alle prime bozze della stampa sulla rivista «Letteratura» del gennaio-marzo 1942, dove la corretta impaginazione della formula è inserita manoscritta da Gadda e accompagnata per chiarezza da una visualizzazione grafica sul margine destro, alle bozze finali che recepiscono l’indicazione.

2.6.2 Carta manoscritta autografa

A illustrazione del temine entropìa del testo («Campione del regolo, mente quadrata, positiva, inzuppata d’entropìa»), Gadda non ha esitato a introdurre per la stampa dell’Adalgisa in volume una apposita nota esplicativa, con tanto di equazioni, che mancava nella prima pubblicazione in rivista.

2.6.3 Carta manoscritta autografa

Anche questa nota, fitta di equazioni a illustrazione del temine catenaria del testo («La groppa, col filone della schiena, faceva una corda molla da non dire, una catenaria, se più vi piace: ma ladina molto, però») è un’aggiunta per L’Adalgisa in volume, dove le note d’autore, scarse o assenti nelle precedenti pubblicazioni in rivista dei singoli racconti, per quantità e qualità assumono un rilievo decisivo.

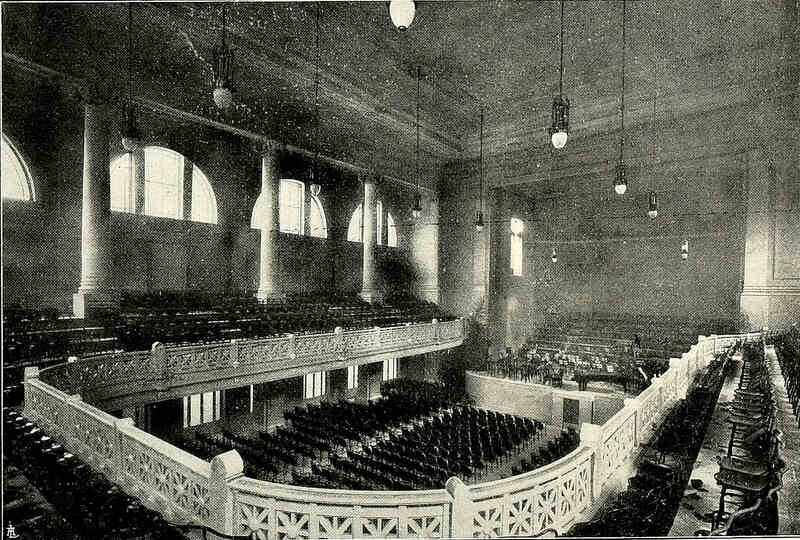

2.7 Conservatorio di Milano, interno

«C’erano le balaustre di disegno romano bianco, a transenna, in croci di Sant’Andrea blandamente libertyzzate; c’erano colonne joniche infarinate di stucco, d’un pallore di ricotta; capitelli con qualche oro, con un loro lustro di crème-caramel; e l’assito del palcoscenico di tavolacce d’abeto color tacco visto dal disotto, d’un grigio polvere; e paralumi di carta di sei soldi l’uno, a cono, verdi, penduli per lunghissimi spaghi dall’eccelsitudine fino ai leggii: ch’erano parte di ferro, parte di legno nero, parte di ottone finto. C’era, insomma, tutto quello che bisognava. Quel che ghe voeur, ghe voeur […] La sala «risfolgorava di luci» (L’Adalgisa).

Distrutta da un bombardamento nel 1943, la Sala Verdi del Conservatorio di Musica di Milano è descritta da Gadda così come appare in questa fotografia del 1930.

2.8 Enciclopedia Italiana (Treccani), vol. X, 1931

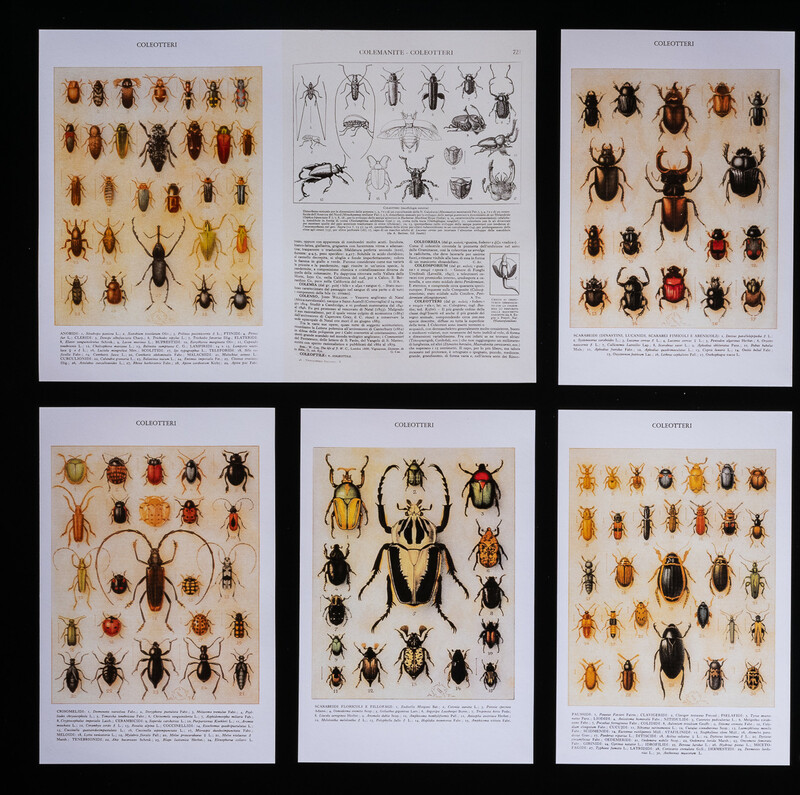

Tavole a colori Coleotteri

«In dodici o quindici scatole di legno, pavimentate ognuna del suo soprafondo di sughero e questo, poi, coperto d’un foglio bianco a coordinate rettilinee, su infiniti spilli, davanti gli occhi sgranati de’ due bimbi, il povero Carlo aveva meticolosamente infilzato gli Scarabei e i Ditischi infiniti della natura, i Cebrioni, i Curculioni, i Cerambricìdi, i Buprèssidi, gli Elatèridi: le fuggitive Cicindèle […]; poi gli infaticati Ateuci e le Silfi, e tutta la genìa saluberrima dei beccamorti agresti e silvani»

«i Lattuada, i Perego, i Caviggioni, i Trabattoni, i Berlusconi, i Bambergi, i Dadda, i Frigerio, i Tremolada, i Cormanni, i Ghezzi, i Gnocchi, i Gnecchi, i Recalcati, i Ghiringhelli, i Cavenaghi, i Pini, i Tantardini, i Comolli, i Consonni, i Repossi, i Freguglia» (L’Adalgisa).

L’Enciclopedia Italiana è stata una fonte importante di informazioni per Gadda, ma non l’unica. In una lettera a Franco Rossi del 7 febbraio 1941 gli confessa, a proposito del racconto L’Adalgisa: «Il racconto, nella parte coleotteri, è stato inspirato da te e dai bei libri che mi hai prestato a Roma nel 1934». Per contiguità di metodo catalografico anche le famiglie della borghesia milanese risultano “meticolosamente infilzate” nell’Adalgisa…

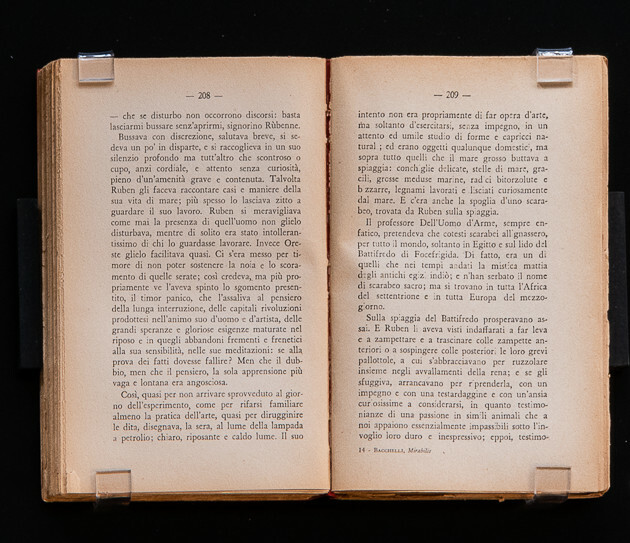

2.9 Riccardo Bacchelli, Il fiore della Mirabilis, Milano, Garzanti, 1942, aperto alle pp. 208-209

«Nel mirabile Fiore della Mirabilis di riccardo bacchelli, è pure descritta la ostinata retrogressione, l’indaffarato zampettare dell’Ateuco: capitolo quarto, pagine 209, 210, 213 dell’edizione Garzanti 1942» (L’Adalgisa).

Una pagina memorabile dell’Adalgisa è dedicata all’ateuco, lo “scarabeo sacro” che spinge con «ostinata retrogressione» la pallottola di sterco che servirà per deporvi le uova e poi da cibo per le larve. Così «ogni generazione spiana la via alla generazione seguente!»: con la conseguente scoperta che «i risparmi, per l’appunto, possono essere paragonati al.... alla.... sì, insomma, a quella polpetta» (L’Adalgisa). Del tutto esente da un simile impreveduto parallelo socio-economico (siamo sempre tra la borghesia milanese) la descrizione del coleottero nel romanzo di Bacchelli. Gadda rivendica esplicitamente la propria primogenitura: «Il mio Ateuco, imbalsamato nel 1934, vide la luce dell’eternità ne Il Tesoretto, almanacco dello Specchio, 1941, Mondadori, stampato in sulla fine del 1940».

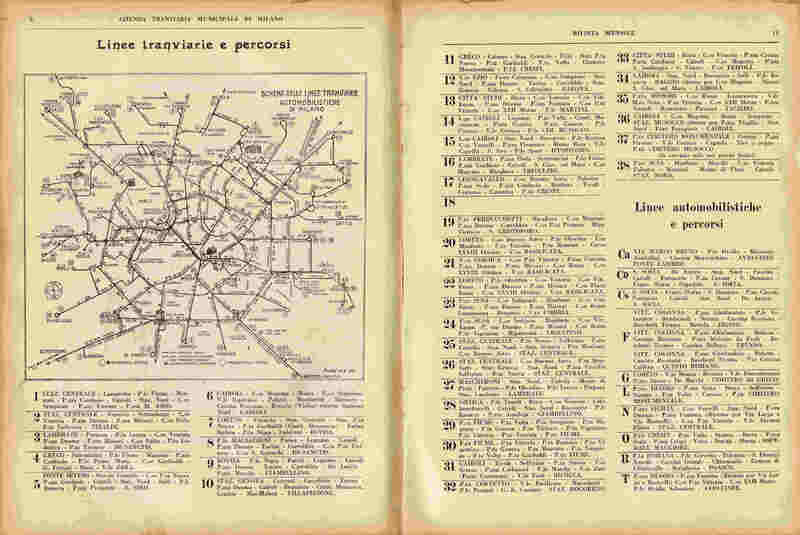

2.10 Rete dei trasporti dell’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) nel 1932

«perchè Lui possa arrivare al Cimitero Monumentale alle ore 16 precise di giovedì 27, dopo una cantatona di quelle, dopo la silente galoppata di Libitina – disorganizzerà col codazzo de’ suoi erbaggi l’arruffìo troja dei dersètt e dei trentòtt e del dirett de Parabiàk …» (L’Adalgisa).

Quattro cadenze ossitone, di cui due in rima, chiuse dal simbolismo grafico della -k finale (alla maniera di Politèknik), caratterizzano la dizione milanese delle linee tramviarie 17 (dersètt), e 38 (trentòtt), così come il dirett de Parabiàk. Parabiago, cittadina a nord di Milano, era servita dalla linea tramviaria Milano-Gallarate.

2.11-12 Il tram 24 in Piazza Duomo

«... arrivarono a issare il proprio ardimento e la propria giovinezza pensosa sullo sperato e paventato 24, dove “donna” Elsa potè ricevere una prima dose di gomitate da parte della società musogònica: la quale, assalito il tram, lo aveva poi saturato in un attimo con grida di “Karlòta kì! Kì! Ven kì! setesgiò-kì! Vegnì kì, kì! Gioàn!... Gioàn! Karlòta!... Karlòta!... Teresina! Occupàto! Karlòta! Occupàaato! S-ciào, meno mal che semm reüsì a tchapàll”; anzi ciapàll, in grafia nostra. E ancora, e mentre quello scatolone già rotolava, ciapàll, e l’èmm ciapàa, e a momenti le ciapàvom no, e poi però l’èmm ciapàa,21 e oo finì per ciapàll: e s’el füdèss stàa de minga ciapàll, cioè fosse accaduto non arrivare a prenderlo, il tram: o non si sta parlando del 24?».

21 «“Ciapà” (italiano chiappare o acchiappare) è prendere, nei dialetti lombardi: con tutte le sue variopinte flessioni» (L’Adalgisa).

Il percorso del tram 24 era: piazza Susa - Indipendenza - Vittorio Emanuele - Duomo - Missori - Roma - Ripamonti - Vigentino.

La finto ingenua domanda retorica del malizioso narratore («non si sta parlando del 24?») a proposito del «prenderlo» – un ‘prendere’ declinato però in tutte le «variopinte flessioni» del milanese ciapà dalla dialettòfona «società musogònica» in trasferta domenicale al Conservatorio – rivela in filigrana il divertimento linguistico qui imbastito da Gadda.

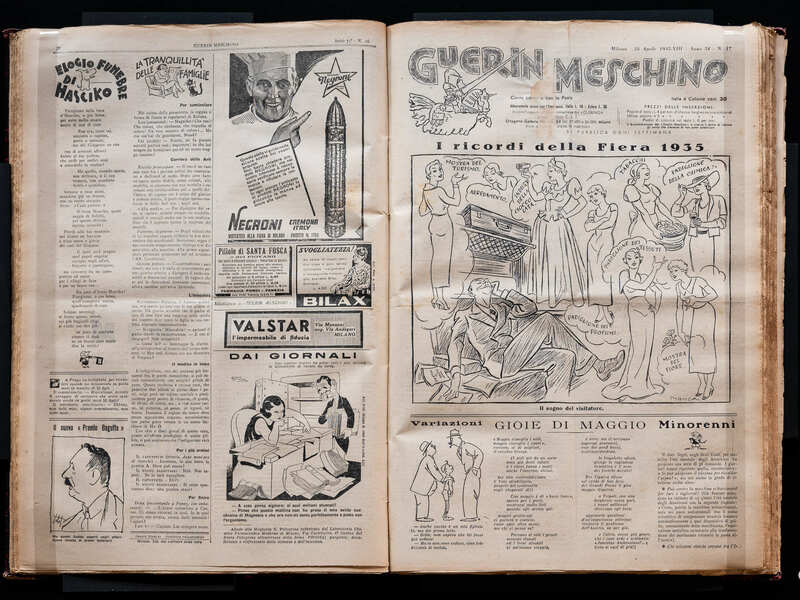

2.13 «Guerin Meschino», a. LIV n. 16, 2 aprile 1935, aperto alle pp. 12-13

Collage fotografico della rubrica Anacreontica a Nice nei numeri del periodico del 1935

«Gli occhiali, poveraccio, e una cadaverosa poltrona (sacro ricordo del su’ nonno) gli permettevano di assaporare in tutta quiete le ricorrenti giostre e finezze dell’impareggiabile foglio umorifero ch’era, in quegli anni, il “Guerino Meschino” […]. A un unico mal passo egli ricusava nobilmente di volersi concedere, cioè a quello scivolo piuttosto lubrico, se pure soltanto ebdomadario, della Nice e del marito fellón: una anacreontica, e alquanto sciocca per giunta, oh!, una strofetta di nulla: “ona cilapada che var nanca la pèna de légela”. Giudichi infatti il lettore, e, prima ancora di lui, la stupenda lettrice.

NON C’È RADIO SENZA ANTENNA

anacreontica14

a Nice

«Quest’antenna è pur, mia Nice,

Vanto e merto al caro armadio

Donde abbiam sì dolce il suon».

Mi sogguarda irata e dice:

«Sarà l’arme della radio,

Non la tua, però, fellon».»

14 «Questa che si esibisce nel testo è d’invenzione dello scrivente, ma di stretta osservanza gueriniana. Il “però” all’ultimo verso, (nell’accezione odierna e volgare di ma), e la chiusura in fellón erano obbligativi» (L’Adalgisa).

Vincitore del Premio Bagutta 1934, assegnato nell’aprile 1935, Gadda si merita un ritratto-caricatura di Giorgio Tabet (1904-2002) sul settimanale umoristico milanese che è più volte oggetto dei suoi sarcasmi, fino al punto di ricreare ex-novo un esempio di uno degli appuntamenti più imbarazzanti, l’«Anacreontica a Nice», che numero dopo numero veicolava allusioni sessuali in finto-innocenti strofette di ottonari.

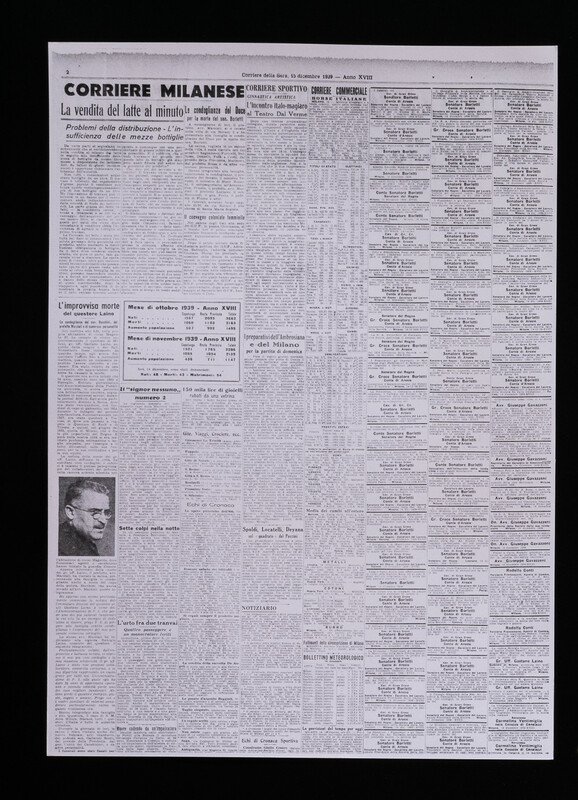

2.14 «Corriere della Sera», 15 e 16 dicembre 1939. Necrologio

«Lavoratori indefessi, consiglieri, sindaci, amministratori, presidenti, negli anonimali consessi, non concedevano un minuto allo svago, non dirò all’ozio. La loro vita era esclusivamente dedita alla famiglia e al lavoro: (indefesso). [...] Ventidue banche, quel giorno, otto assicurative incendi o trasporti, trentatrè cotonifici e settanta società elettriche e para-elettriche fra grosse e piccine, fra madri e figlie, riempiranno del loro unìsono nerolistato colonne e colonne del Corriere della Sera. Il Grand’Ufficial Dottor Ingegner Maurizio Rinaldoni Senatore del Regno, come fosse un’ameba, si sdoppierà e moltiplicherà in una serie infinita di Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, da rimanerci inebetito il lattaio» (L’Adalgisa).

Necrologio-tipo sul «Corriere della Sera» degli anni Trenta. Si è scelto come esempio quello di Senatore Borletti (1880-1939), imprenditore di vastissimi interessi (nel 1935 era presidente di tredici Società, tra cui la Rinascente e la Mondadori), oltre che senatore dal 1929.

«Fu nel 1928, a primavera inoltrata, che gli nacque il “piccolo” Gilberto Gaudenzio. [...] Aveva già tre mesi e mezzo: e un paio di brente di latte gli avevano attraversato le budella, quando lo portarono a battezzare a San Bàbila. Sul portainfante, in braccio alla balia [...]. Dentro un subisso di trine e di veli che pareva una zanzariera di maremma, potenziata dal blasone. Con due nastri celesti insino a terra, con la cifra dei de’ Marpioni, il portinfante, sormontata dalla coroncina. La ziffra, un meraviglioso lavoro che ci aveva perduto gli occhi la zia Peppa, ma proprio stupendo! l’aveva ricamata in ginocchio, un punto e un’Ave Maria, con tutti gli svolazzi, i cirri, e i viticchi, che il gran caso richiedeva» (L’Adalgisa).

2.16-17 Pacchetti di sigarette Xanthia e Turmac

«Fumavano. Subito dopo la mela. […] Estraevano, con distratta noncuranza, di tasca, il portasigarette d’argento: poi, dal portasigarette, una sigaretta, piuttosto piena e massiccia, col bocchino di carta d’oro; quella te la picchiettavano leggermente sul portasigarette, richiuso nel frattempo dall’altra mano, con un tatràc; la mettevano ai labbri; e allora, come infastiditi, mentre che una sottil ruga orizzontale si delineava sulla lor fronte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. […] Dopo di che, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli “altri tavoli”, aspiravano la prima boccata di quel fumo d’eccezione, di Xanthia o di Turmac» (La cognizione del dolore).

Su questo passo è probabile abbia agito il recente ricordo del lavoro di Gadda in Vaticano: «Fumo delle sigarette in franchigia: teoricamente, perché io non fumo. Duemila anni di storia, di Sisti, di Leoni, e di Gregori perché Carlo Emilio Gadda potesse fumare delle Matossian o delle Turmac-orange, pagandole meno delle nostre popolari!» (lettera a Piero Gadda Conti, ottobre 1932): proprio Turmag è la forma che compare nella ripresa di questa parte della Cognizione entro L’Adalgisa come racconto autonomo, sotto il titolo Navi approdano al Parapagàl.

«“Guigoni & Bossi”: un rinomato “studio (= laboratorio) fotografico” dell’epoca: (1900-1915). I capolavori dell’arte uscivan di “studio” (sic) firmati in elegante corsivo: impresso a lettere d’oro sul margine inferiore del “passe-partout”, cioè cartone-tavola che reggeva e incorniciava la fotografia, detta ritratto. La scritta metteva capo, col filo dell’i finale, a una svolta: e a uno svolo al di sotto e all’indietro; come appunto le firme; ed era inclinata di 20 gradi in ascesa (lo svolo di 25 in discesa) rispetto al lato del passepartout o cartone. Talchè sotto il “ritratto di famiglia” dei cugini Borella, (nidiata impagabile: e tutti in pose varie e sempre aggraziate), di che si felicitava il salotto dei Cavenaghi, tu non vi leggevi “Borella”, “Ecco i Borella”: checchè!: te tu sillabavi stupefatto, ascendendo a 20°: “Gui-go-ni e Bos-si”» (L’Adalgisa).

«E zoppicando e arrancando come una befana anche lei la vedova Borella, col suo bastone, col lorgnone, col borsone, messasi in cammino alle due, al Carrobbio.»

«Mobilitatisi i più affettuosi lorgnons, ecco ecco ecco, il suo bianco volto occupava il piano focale nella diòttrica delle “amiche”, delle cugine d’età incerta, ma certo doppia della sua, dei cugini dal monòcolo, delle nipoti, nipotine, e nipoti-cugine di via Bonaventura Cavalieri» (L’Adalgisa).

Lorgnon o lorgnette, parole francesi: «Occhialetto a una o due lenti, senza stanghette, provvisto di manico, che in passato si portava appeso al collo con un nastro o un cordoncino; anche binocolo da teatro, con manico» (Treccani online, s. v. lorgnette, da «lorgner “guardare con la coda dell’occhio, o attraverso l’occhialino”»). La “favola” iniziale del Primo libro delle Favole, del 1952 in volume, ma a stampa già nel 1939 in rivista, si apre sullo stesso ispettivo accessorio “lombardo”: «L’agnello di Persia incontrò una gentildonna lombarda, che prese a rimirarlo con l’occhialino. “Fedro, Fedro”, belava miseramente l’agnello: “prestami il tuo lupo!”».

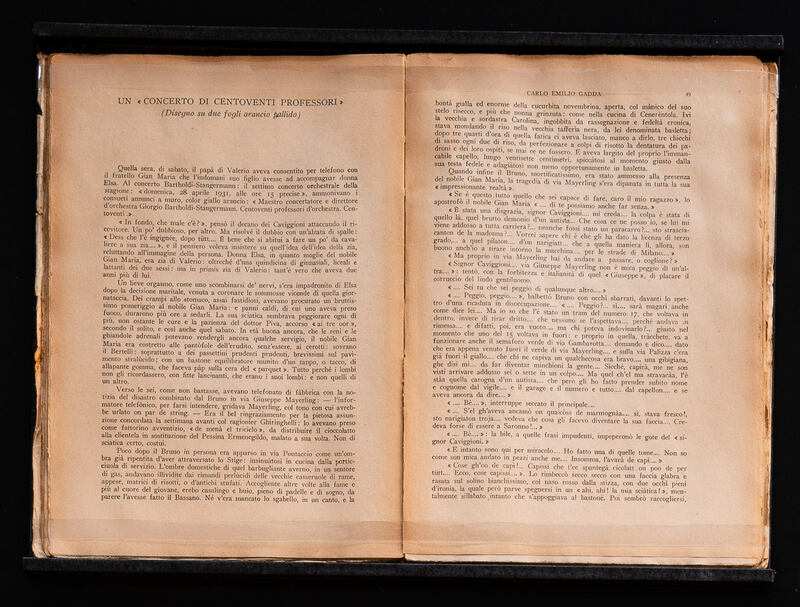

2.20 «Letteratura» 23, a. VI, n. 3, luglio-dicembre 1942, pp. 48-49

Prima pubblicazione del racconto Un «Concerto di centoventi professori» (Disegno su due fogli arancio pallido) sulla rivista fiorentina diretta da Alessandro Bonsanti. Derivato dal cantiere rimasto interrotto di Un fulmine sul 220, il romanzo di ambientazione milanese a cui Gadda aveva lavorato nella prima metà degli anni Trenta, il racconto approderà infine nell’Adalgisa. Gadda ne scrive in questi termini all’amico Giancarlo Vigorelli: «È molto amaro, molto Gaddiano, atrocemente lombardo, pieno di sfottò d’ogni genere» (lettera del 12 gennaio 1941).

«L’Uggia disse un giorno al Cattivo Gusto: “Fabbrichiamo una città dove poter imperare senza contrasti: tu sarai re, ed io la regina. […] I più insulsi poggioli, i più macrocefali timpanoni di chiesa, i più cionchi e stenti aborti di dromedarii che il secolo abbi mai visto, quelli vi vengono tenuti in onor grande come fossero Baldassar Peruzzi o Antonio di Sangallo: i muri, scialbati di tetraggine, delle fiancature senza finestra; l’alto e il basso, il va e vieni, il tira e non l’imbrocchi, e soprattutto “el tri e cinquanta”, “el düu e votanta”, e l’“ah! Già che l’è vera! Gh’avevi minga pensàa!”» (Le meraviglie d’Italia).

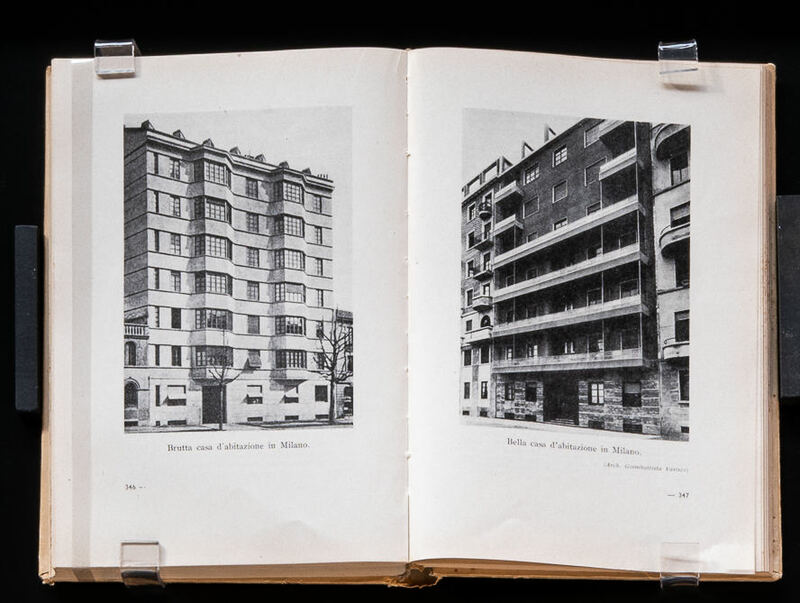

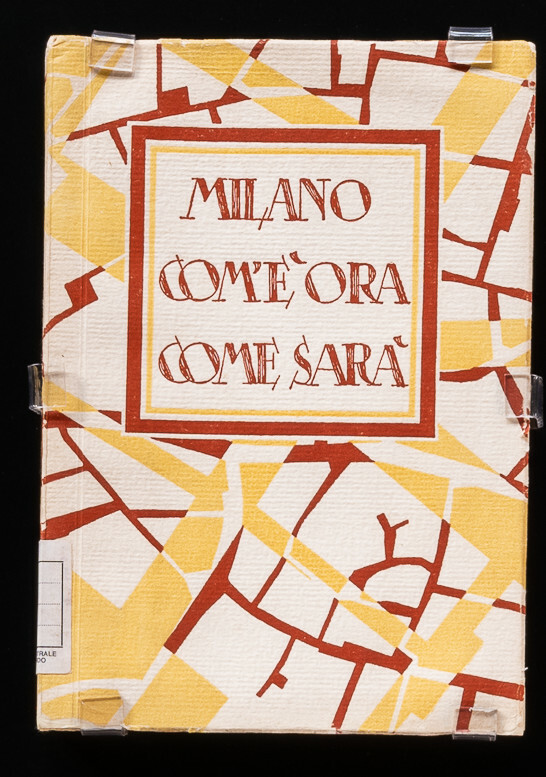

Nel suo terzo volume, Le meraviglie d’Italia (Firenze, Parenti, 1939), Gadda aveva raccolto tra le altre prose di viaggio e di intervento anche un articolo polemico, Pianta di Milano - Decoro dei palazzi, apparso su «L’Ambrosiano» del 7 gennaio 1936. Dal volume lo trassero i curatori dell’antologia-almanacco La luna nel Corso, inserendovi a mo’ di illustrazione esplicativa due fotografie a contrasto: Brutta casa di abitazione in Milano e Bella casa di abitazione in Milano.

«ancora s’aspettava l’avvento rigeneratore dei Portaluppi, dei Gio Ponti».8

8 «Piero Portaluppi, architetto, e Marco Semenza, ingegnere, redassero un elaborato piano regolatore di Milano: (Milano com’era e come sarà: Bestetti & Tumminelli. Milano, Roma, 1927): che valse al primo dei due il soprannome di Barbarossa. Ponti e Portaluppi, ciascuno a suo modo, sono artefici di studiate o ragionate, o comunque agiate strutture edilizie: case, ville, palagi. E Ponti scrive dell’arte sua, e ne propaga la dottrina, oltrechè i paradigmi» (L’Adalgisa).

«Una volta entrati alle grida non fu più possibile capirci. Appena la bussola si vuotò di noi nella sala, che con gli orecchi intronati levai l’anima alla tavola delle quotazioni: dove, bianchi o scarlatti nelle caselle, numeri luminosi trascorrevano e cangiavano con una mobilità di lucertole. Il pandemonio consueto era in quel momento all’esasperazione: «… catìni!... catìni!...». Questa coda parossìtona d’un nome di città termale, che non riusciva ad emergere nella sua interezza, nacque ad un tratto, comminante grido reiterato alla chiesta, all’offerta, per dominare il baccano. Un pazzo assetato non si sarebbe messo a degli strilli più convulsi. […] In più d’una linea il bianco di destra, prezzo ultimo, e il bianco centrale, prezzo massimo, montavano di minuto in minuto, coincidendo: la successione dei verdi, prezzi discendenti, e dei rossi ascendenti si scompigliava in una policromia cangevole d’attimo in attimo secondo il «prezzo fatto» del titolo offerto o richiesto, ma comunque gridato» (Le meraviglie d’Italia).

Il pezzo, apparso dapprima sul quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo» del 1 gennaio 1935 (col titolo Una mattinata alla Borsa - L’assurda cattedrale della religione capitalistica), fu ripreso col titolo La Borsa di Milano da «L’Ambrosiano» del 24 ottobre 1935, e poi raccolto nel volume del 1939 Le meraviglie d’Italia.

2.24 Milano. Un milione e 930 mila persone hanno visitato la 13a fiera campionaria

«Fra qualche ora si chiudono i cancelli della Fiera Campionaria di Milano e noi ci aggiriamo con un senso di rimpianto nei quartieri di questa superba affermazione della attività nazionale e internazionale […]. La rassegna, passata da chi lavora a chi lavora, raggiunge talvolta caratteri di viva e spontanea liricità, come allorquando operai e tecnici si soffermano davanti gli stands a interpretare e studiare ciò che appare ai loro occhi un mezzo noto, e tuttavia perfezionato, ad eseguir l’opere consuete. / La vertiginosa creazione umana si viene sfaccettando ne’ suoi aspetti innumeri lungo gli stands della mostra: perché l’attenzione umana s’è polarizzata, volta a volta, verso i termini singoli di tutta la serie infinita della necessità e della utilità» (Pagine di divulgazione tecnica).

Il pezzo di Gadda, apparso su «L’Ambrosiano» del 27 aprile 1932 col titolo Ultimo giro alla fiera, vi era stato preceduto il 23 aprile da un altro sullo stesso argomento, A zonzo per la Fiera. Quella del 1932 era la tredicesima edizione della Fiera campionaria di Milano.

«un certo semiascoso e rintanato apparecchio, che però cercandolo con un po’ di pazienza si riusciva sempre con lo scovarlo fuori, e non esibiva maioliche intimidatrici. Quivi i più cari vecchietti ed ex-garibaldini del quartiere, dopo lo scopone del sabet sira, potevano sostare in piena tranquillità d’animo, col Virginia tutto cenere agonizzante ne’ suoi ultimi buffi: quivi abbandonarsi alle loro inesauribili pisciarelle, tic-tic-tic-tic-tic, d’una quarantina di minuti l’una, senza esser rotti l’anima dal nervosismo dei pretendenti: (a una successione sbrigativa)» (L’Adalgisa).

L’attenzione dello scrittore per ogni aspetto della città si estende anche a quei caratteristici “apparecchi” che erano i vespasiani (orinatoi pubblici riservati a un’utenza maschile), corredo cittadino usuale almeno fino agli anni Settanta del Novecento.

2.26 Una “piscinina” a Milano negli anni

«L’Adalgisa aveva cominciato da stiratrice, anzi da “piscinina”».24

24 «“Piscinina”, (Milano, 1870-1920), è piccina, piccolina. Bimba o giovinetta (da 8 a 16 anni) che impara il mestiere di sarta o modista o camiciaia o stiratrice: e reca le compere o gli indumenti stirati alle clienti, in una tipica cesta a fondo piatto rivestita talora d’incerato, o di tela. Vedi pittura milanese dell’epoca, per es. gli Induno» (L’Adalgisa).

2.27 Caffè Vittorio Emanuele di via degli Orefici, Milano

«Davanti il caffè Vittorio Emanuele l’accesa irrequietudine lievitò ad una fazione di popolo, la commozione eroica venne conflagrando in un epos: clamore e tempesta di gutturali diatribe fra i partitanti di Guerra o di Binda, di Farabullini o di Martinetti, di Croce o di Sciaccaluga. […] La loro prestanza di rinoceronti era fondata su dialettali ruggiti, barborigmi ingiuriosi che parevano estrarre dalle trippe, o anzi addirittura dalla vescica, tumefatta qual roboante sampogna, ossia piva».

20 «Il caffè Vittorio Emanuele, nella via degli Orefici, e l’antistante tratto del marciapiede e d’un po’ della contrada, sono il ritrovo degli sportivi accalorati nelle dispute: (calcio, ciclismo)» (L’Adalgisa).

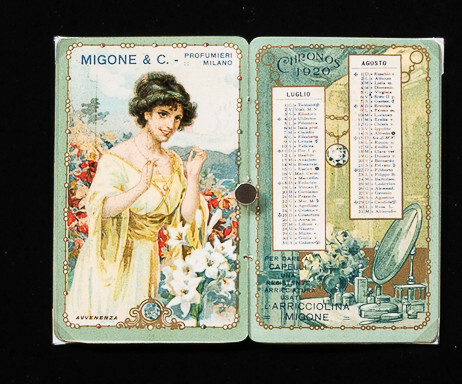

2.28 Calendarietto Migone 1929

«Quattro piccole flore di stucco, ignude, modellate sul figurino delle capellute32 oréadi d’un calendarietto Migone 1890, erano in atto di porgere delle coroncine di stucco, non si capiva bene se a Brahms o a’ suoi applauditori milanesi»

32 «È Migone arcinota industria mil. di saponi, profumi, lozioni per capelli. Distribuiva calendarietti profumati, con voluttuose e “capellute oréadi”: una per mese: e per pagina. Réclames a base di capelluti e barbuti signori erano financo sui tram di Milano, allora pitturati in giallo: (1895-1905)» (L’Adalgisa).